— Тут, конешно, если извести хотят, подкараулить надо. Ступит человек босой ногой на сырую глину, его след и отпечатается. Это естественное дело. А лихой человек, колдун, другими словами, — он заприметит и пожалуйста: ножом вырежет пласт земли со следом, отнесет на трясину, положит на осину, заговорные слова скажет — у человека и отнимутся ноги.

Каждый раз история про деда, у которого «вынули след», оснащалась новыми красочными подробностями, и мало-помалу передо мной возник, как живой, этот полулегендарный предок, так сказать, семейный Илья Муромец — соединение сказок, легенд и семейных преданий.

Сидел он, могучий, и под закатанными рукавами розовой сатиновой рубахи перекатывались мускулы. Кажется, встанет, распрямит косточки, хрустнет ими от избытка силы и начнет, как бывало, играючи кидать пятипудовые мешки. Но, обезноженный и обессиленный, он сидел молча и, только оставшись один в избе, одержимо бормотал заученные слова заклинания, купленного родными у знахаря. Слова должны вылечить от сухоты:

— Избави меня, боже вечный, от пленения дьяволом. Да отбегнет и отступит он от дома сего, да сгинет его чародение, да разрушится сила бесовская: Калу, Сапус, Марана. Проклинаю и изгоняю истукана грубного и огневидного, Велияра превратного, Бемера окрутного в кладезь с огнем адским. Бежи в тьму кромешную, иде же червь не усыпает и огнь не угасает. Егорей святой, сойди с небес по золотой лестнице, снеси триста луков златополосных, триста стрел златоперых, отстрели у раба божьего Григория сухоту-худобище, отдай черному медведю на хребет: «Понеси, черный зверь-медведь в дыбучие болота, чтобы век сухота не бывала, ни в ночь, ни в день. Убойся, лукавый, отступи, отстранись! Заклинаю тебя, гордыни и всякой злобы, лукавства выдумщика, скверный демоне, начальниче- дьяволе!

Вспоминал всех святых, которые возникали в памяти:

— Харлампий священномученик, Нифонт преподобный, Алексей с гор потоки! Добавлял от себя:

— Уйди, поганец, черт, пес смердящий. На што тебе моя сила? Дай походить по-людски.

Но ни бог, ни черт, ни чудотворцы исцеления не принесли.

Тогда Григорий Иванович приладил стул к токарному станку и стал работать сиднем. А от него мастерство перешло к потомкам. Овладел им и Гришуня.

Допускаю, что кому-нибудь может показаться лишним в этом рассказе и заклинание от сухоты и некоторые другие картины быта. Но для меня нерасторжимы творчество мастера и его жизнь, его окружение, его интересы. Мне кажутся важными истоки творчества, обстановка, в которой мастер создает свои произведения. Мне хочется проникнуть в тот мир, который так любят называть непознаваемым, таинственным, подсознательным. Проникнуть и подглядеть, а кое-что и додумать, предположить и предложить эту догадку читателю: подумай-ка, мол, и сам: а не отсюда ли пошло это искусство, этот промысел, не так ли родилась яркая раскраска, узорный цветочек? В данном случае я убежден, что неудержимо веселая, буйная, смелая роспись полховско-майданских матрешек-тарарушек идет от непокорного их духа. А непокорный дух — это то, о чем все время слышишь в рассказах потомков разинской вольницы. Когда обстоятельства привели местных жителей к занятию ремеслом — дух-то и сказался.

Вы предложите более простое и прозаическое объяснение? Пожалуйста. Но ведь, возможно, вы и все полховско-майданское искусство отринете — я встречал таких людей, для которых оно не представляет ничего особенного. Тут уж две точки зрения. Один восхищается красотой радуги, а другой пожимает плечами — не на что смотреть: элементарное преломление лучей в мельчайших частицах воды.

И главное, оба правы.

О токарях, живших в стародавние времена, я попытался разузнать у Гришунина отца — Алексея Дементьевича. Знакомясь с ним, Гришуня шепнул мне:

— Ты не смотри, что он молодится. Недавно женился, вот и красуется перед молодухой.

А «молодухе» перевалило уже за шестьдесят.

Алексей Дементьевич будто учуял, о чем зашла речь, и из дальнего угла избы отозвался:

— Я ведь не старой по годам-то — всего восемьдесят. Вот если бы сто двадцать,— многое бы порассказал. А так ведь с чужих слов о старине передам.

Я понимал, что это только присказка.

— Село наше ссылошное, — говорил дед. — За проступки сюда людей высылали. Это я и от отца и от стариков слыхал. Давно ли еще стояли хоромины, сотни лет назад срубленные. Вокруг — непроходимый лес — чаща, дубы рослые, в обхват, и медведи и другие звери. Одна дорога звалась Москальская, будто бы казаки с Дона ее так прозвали. А по другой дороге — ее Гнилой зовут, за речкой Луктосом и Блёзовым бором нашли в дупле березы ружье, а весь ствол забит золотом.

Видя, что слушают его со вниманием, дед продолжал:

— Жила тут одна дева, Авдюкова из токарного рода. Родила сына, а воспитать не могла. Никитой нарекли. Стал он бродить по деревне, кусочки собирать.

А головастый парень, видно, родился с натурой человек — мастер. Ну да ведь наших майданских учить, как собаку тявкать: все переймут — земли-то мало, надо чем-то путным заняться.

Гришуня вставил слово в рассказ отца: — Ты мне говорил, дедушко, Никита ходил на сторону.

Старик согласился.

— Ходил. Он и колеса делал и тарелки точил, одним словом, развитой по хозяйству. Умер лет тридцать назад.

Гришуня добавил:

— У прадеда Никиты — четверо сыновей. Я деда Демидушку помню. Еще тощей меня. А строгой! Голосом бог обидел, а как закричит: «Молчать!» — мы все — тягу!

— Семья большая! — согласился Алексей Дементьевич. — Четыре брата и все вместе жили. У старшего — Андрея — четверо детей, у второго — Ларивона — семеро, у Григория — двое. Всего, посчитай-ко, без одного двадцать ртов, шара такая. О боже мой! Шуму, скандалу! Не поймешь, кто кричит.

Опять вступил в беседу Гришуня:

— Кое-как разделились. По одному. А и делить-то нечего.

— Да уж,— усмехнулся старший Авдюков, — мне отец сенницу дал, сараюшку для сена. «Иди, говорит, Алешка, и живи. Голова у тебя есть, мастерство — в руках, сам себе жизнь найдешь».

Один из Сентюрёвых рассказал мне:

— Знаешь, с чего началось у нас токарство? Старики говорят: первый будто бы стал точить Сентюрёв Николай, а отчество его никто не знает. У Николая были два сына — Алексей и Федор, уличное прозвище — Токаревы. Поэтому и прозвище, что Николай первый начал точить. Алексей умер в 1925 году шестидесяти пяти лет, а Федор — в 1929 году, и было ему семьдесят. Потомство их не существует, кроме одной старухи, дочери Алексея, да и та деда не помнит.

Но, конечно, это — легенда. Не мог человек, живший в начале XIX века, основать промысел, о котором свидетельствуют документы за двести лет до того, а может быть и раньше.

По рассказам таких стариков, как Алексей Дементьевич, и его сверстников, по сохранившимся документам ясно вырисовывалась картина, что до революции в Полховском Майдане ни о какой росписи тарарушек не было и речи: шла только токарная обработка дерева, и выделывались лишь обиходные вещи для хозяйства — миски, чашки, поставки, солонки.

Когда же и как родился здесь художественный промысел? Ведь годы не столь уж давние, не разинские, не пугачевские,— всего каких-нибудь сорок лет. События легко восстановить. Но орешек оказался на редкость крепким.

Приехал сюда как-то Саша Салтыков, сын известного историка искусств А. Б. Салтыкова, — студент Московского университета, пожил в селе, поговорил с Гришуней Авдюковым и потом написал в журнале «Декоративное искусство», [«Декоративное искусство», 1961, Л» 11, стр. 38],

что основоположником художественной росписи является отец Елизаветы Павловны, Гришуниной жены, — Павел Никитич Полин.

Я, признаться, сначала не сомневался, что так именно и есть. Мне хотелось только разузнать подробности.

Но, странное дело, сколько я ни искал хотя бы одну работу Полина, чтобы посмотреть на нее да сравнить с сегодняшними,— не осталось от них даже следа. И Гришуня, обычно такой словоохотливый, рассказывал о чем угодно — и об отце, и деде Павла Никитича, и о том, как торговали они «ставнями», белой некрашеной посудой. Но о главном говорил скупо.

— В 1916 году привез тесть из Загорска аппарат и «обращик» и стали выжигу делать. Лизе лет шестнадцать исполнилось — ее заставил учиться. А потом она других учила. С выжиги в 1926 году перешли на «разделку» масляными красками.

Долго и обстоятельно уточнял я в селе, как же местные мастера сделали первые шаги в росписи, кого по справедливости следует назвать автором первых росписей — столь русских, народных, ярких и столь неповторимо своеобразных. Мне хотелось установить факты, фамилии, даты.

По словам Гришуни, в 1926 году П. Н. Полин, ездивший продавать токарный товар в Москву, привез из Загорска двух мастеров, отца и сына — Василия Андреевича и Константина Васильевича Герасимовых. С месяц они пожили у Полина, учили Лизу красить, а потом сняли пустовавшую избу и обосновались на своей квартире, тем более что сын вскоре женился.

Масляной краской они расписывали деревянные пеналы, изображая «домики, пейзажи, зорю, воду».

Через год к ним присоединились еще три загорских мастера — Петр Афанасьевич Твердов, Михаил Павлович Горелов и Егор Иванович Пырёнков. Говорили, что это — «художники всех мер». Но и от них никакого вещественного следа не осталось в селе. Помнят только, что приезжие мастера крепко пили, что один из них — Твердов — обладатель мощнейшего баса, читал в церкви «апостола», а развеселившись, любил петь арию Демона и делал это так здорово, что в окнах изб ко всеобщему восторгу со звеном лопались стекла.

Недолго прожили загорцы в Полховском Майдане: Горелова убили в драке, Пырёнкова вызвали в Ташкент к родным, остальные разбрелись кто куда.

Но семена, брошенные ими, дали всходы, тем более что зять Гришуни, Степан Дмитриевич Игнатов, человек в общем-то непутевый и доброй славы о себе не оставивший, оказался причастным и к полезному делу: использованию одного метода игрушечников из города Семенова, Горьковской области.

В Загорске красят и масляной и клеевой краской, а в Семенове, на фабрике «Игрушка», так же как и в другом игрушечном гнезде той же области — Меринове, применяют краски, разведенные на политуре или спирте. Для того чтобы краска ложилась ровно, некоторые деревянные игрушки предварительно крахмалят.

Об этом в Семенове узнал Степан Игнатов и рассказал полховцам. С 1933 года роспись игрушек в Полховском Майдане стала производиться уже не масляными, а спиртовыми красками.

Такова история техники. А кто же все-таки автор росписи? Полин? Его дочь Елизавета Павловна? Герасимовы? Твердов, Горелов и Пырёнков?

Сколько я ни просил Елизавету Павловну Авдюкову показать, как она расписывает матрешек, — этого добиться не удалось. Жена Гришуни то говорила, что нет крахмаленных матрешек; я доставал их — тогда оказывалось, что исчезли кисти, не сохранилось красок и т. д. Когда же все представили ей, она сказала, что, собственно, ее дело раскрашивать, а «наводит», то есть делает основной рисунок, ее сноха:

— Она молодая, повидющая! [То есть хорошо видит].

Я подумал: а нет ли тут немного от легенды во всем этом — и роль Полина в создании росписи, и Елизавета Павловна как основоположница ярких рисованных матрешек, и даже значение Игнатова? Не желание ли это — искреннее, далекое от обмана, вызванное уважением к роду, — поставить создание художественного промысла себе в заслугу? А может, есть и другие подобные претенденты?

Оказалось, что я как в воду глядел.

Однофамилец Гришуни и человек много старше его — Федор Яковлевич Авдюков — помнил, что еще до революции славились полховско-майданские токари, а один из них, Егор Федорович Авдюков, даже ездил в Москву и, устроившись в ярмарочные дни на Красной площади, вытачивал разные чашки и солонки.

— А про спиртные краски точно известно,— продолжал он,— их привез наш дядя Яша — Яков Захарович Ермаков. У них в семье рисовали красками картинки на пеналах, а потом стали делать куклы-матрешки.

Другие полховские мастера называли родоначальников из своей фамилии.

А Федор Андреевич Козин с таинственным видом сообщил мне:

— О начале промысла документы имеются. Не знаю уж, почему вам их не показывают.

— Где ж они?

— Неизвестно. Только есть. Отец мне говорил, что раньше делали у нас пудреницы. За границу их брали. Однажды потребовали, чтобы представляли не гладкие, а крашеные. Мастера нашли книгу, где сказано про краски. Попробовали клеем покрывать. Но краска плохо ложилась. Тогда крахмалить приспособились. Большие шкатулки делали, пеналы. Сымали эти вещи, и фотографии должны быть среди документов. А выжигать первой стала Ефросинья Макарова. Теперь ее в живых уже нет. Она тоже все с книги взяла.

Федор Андреевич не только токарит, но и расписывает тарарушки: на грибах изображает дома и «зорю», на пасхальных яйцах красно-синюю курицу с тремя красными цыплятами, на матрешках «розы» и другие цветы. Он сообщает мне новость:

— Бывают еще золотые цветы, только их теперь не делают.

Может быть, справедливее будет сказать, что, хотя пример полховцам, очевидно, подали понемногу и загорцы, и семеновцы, и мериновцы, перенес это искусство на местную почву не один человек. Кому-то приглянулись матрешки — их делать интереснее, чем пеналы; другому удалось узнать о крахмальной подкладке и более удобных спиртовых красках; третий нарисовал цветок шиповника; четвертый добавил к нему «яблочко»; пятый взял с «пукетовых» лент набор цветов; шестой вспомнил старинные набойки и, упростив, стилизовал цветок, как делали это народные художники двести-триста лет назад.

Можно ли и нужно ли отделять заслугу каждого в поистине коллективном творчестве?

Я подумал обо всем этом еще раз, когда довелось мне побывать в семье Сентюрёвых, в чистом и светлом домике на площади. Ведь и эта семья участвовала и участвует в создании стиля полховско-майданской росписи.

Глава семьи, Павел Емельянович Сентюрёв, человек лет под шестьдесят, с чертами лица прочными, массивными, с мясистым носом и с лихими усами. Из-под заслуженной кепочки почти по-юношески кудрявится чубчик, и кажется объяснимым, что Павла Емельяновича до сих пор за глаза зовут «Пашок Емелькин». Подобно всем мужчинам в селе, он беспокоится, как бы вовремя посадить картошку, по осени — убрать ее, а когда высвобождаются дни — токарит. В Отечественную войну на 2-м Белорусском фронте пулеметная очередь гитлеровцев прошила ему обе ноги, и теперь он пенсионер.

Впрочем, в этой семье у всех со здоровьем неважно. Хозяйка, Анастасия Егоровна, жалуется:

— Сердце болит, речку слез вылила, а врачи исцеления не сулят. Неласково отнеслась судьба и к дочери Любе. Три года назад девушка упала из автомашины, и теперь любая тяжелая работа ей заказана. Люба смотрела, как ее старшая сестра Настя раскрашивала выточенные отцом матрешки, и пристрастилась к этому делу. Для слабой здоровьем девушки новая работа оказалась сподручной, и Люба полюбила ее. Скромная, и как это иногда бывает в деревнях, поставившая себе в вину то, что не может выполнять обычных хозяйственных дел, Люба очень старается. Видимо, ей интересно раскрашивать матрешек, она размышляет и над характером узора и над красочным строем. Здесь у нее свое «хозяйство»: каждый узор имеет название. В «большой розе» (кстати сказать, похожей скорее на шиповник) контур каждого из пяти лепестков имеет по два-три витка, а в сердцевинке одна часть — полумесяц — зачерняется. «Колокольчик» — это продолговатый цветок с тремя остриями и обязательными черточками возле них.

«Яблочко» — двухцветное: красное и желтое, с неровной, ломаной границей. Есть еще узор «виноград», есть и «маленькие цветы», есть «разноцветная травка», «ягодка», «бутон с листиком».

Люба успела окончить только четыре класса средней школы, но ей нравится читать, и ум у нее пытливый, а тяга к прекрасному — бесспорна. Раньше она только помогала сестре, а после того, как Настя уехала учиться в город, а ее подкосила болезнь, Люба упорно занялась росписью.

Когда я попросил Любу нарисовать обычные полховско-майданские узоры на отдельных листах бумаги, Люба сначала смутилась, сказала, что, наверное, не сумеет, но, взявшись за перо, принялась рисовать черные контуры уверенно, легко, быстро. При раскраске она ни секунды не задумывалась и краски распределяла то ли по опыту, то ли по гармоническому чутью (впрочем, ведь и опыт родился из этого чутья). Сначала раскрасит все желтым, потом малиновым (кое-где при двойном покрытии появлялся красный), зеленым, синим.

Элементам цветочного орнамента и красочному строю никто и никогда не учил, да и не мог научить полховско-майданских мастериц. Не мог по той причине, что нигде в русских художественных промыслах не встретишь сейчас ничего подобного. И в Семенове и в Загорске, откуда, судя по полулегендарным рассказам, появились «учителя», роспись совсем иная. И все же «предки» у росписи есть. Сколь ни удивительным кажется такой скачок во времени, полховско-майданские яркие стилизованные цветы восходят к принципам узоров старинной русской набойки, резьбы и росписи по дереву: те же условные — на стороны — заостренные лепестки, те же узорные сердцевины цветов, те же обобщенные листья, та же яркая декоративная красочность. В Полховском Майдане, в деревнях и выселках вокруг села до сих пор сохранились старинные наряды, и женщины понимают толк в красоте, ценят ее. А ведь именно женщины здесь занимаются росписью.

Павел Емельянович Сентюрёв вытачивает кубышки, грибы, рюмочки, яйца, матрешек (по форме, которая принята всеми здешними токарями,— с удлиненной и чуть срезанной головой), мастерит маленькие игрушечные балалайки, коней в упряжке с коляской и на колесиках. По богатству форм у него нет соперников в селе, потому что обычно здешние токари приспосабливаются либо к производству матрешек, либо грибов или кубышек. Сентюрёв делает все, а по коням он единственный мастер.

Еще на московских рынках я заметил, что у полховско-майданцев можно видеть разные манеры росписи. Одни мастерицы, как Люба Сентюрёва, «наводят» крупные «розы», яблочки и колокольчики, другие изображают на кубышках «зорю» с домиками, с деревьями, третьи пририсовывают матрешкам ручки и иногда пишут имена: «Вера», «Надя» или «Наталья», чтобы подаренная

кукла носила имя хозяйки. И если присмотреться, можно отличить талантливую, умелую руку от бесталанной, ремесленной.

Настя и Люба Сентюрёвы всегда числились среди самых первых мастериц. И по праву: фантазия у этих девушек богатая, чувство колорита и умелая графичность — качества бесспорные. Знают в селе, что удачнее других получаются матрешки «с ручками», дома и «зоря» у Пелагеи Яковлевны Цветковой, по беспощадному деревенскому прозвищу известной как Поля Чертикова (за пристрастие к поминанию «нечистой силы»). Хорошо расписывают и в большой семье Федора Яковлевича Авдюкова.

А когда речь заходит про Чертикову, то обязательно говорят:

— Сестра у нее, Наталья, вот та — настоящая мастерица. Скоро я убедился воочию, что это действительно так.

Наталья Яковлевна Рожкова работает на полховско-майданской игрушечной фабрике.

За селом, на взлобье, где когда-то стоял кулацкий кирпичный сарай, расположены здания, не похожие на деревенские, хоть и рублены они из тех же могучих сосновых бревен. И длина этих зданий и высоченная железная труба — все заставляет думать о фабрике. В недавнем прошлом это артель, а теперь игрушечная фабрика «Красная заря».

Все здесь по образу и подобию фабрик, где делают лакированные деревянные игрушки: такие же красильщицы и «лачилы», тот же крепкий спиртовой запах политуры, так же у работниц руки в краске — у одних в красной, у других в синей, у третьих в зеленой.

Когда смотришь за теми, кто раскрашивает матрешек, невольно вспоминаешь город Семенов, где делают «семеновские матрешки» и выполняют хохломскую роспись.

К великому моему удивлению, девушки из Полховского Майдана, которые у себя дома расписывают яркие и своеобразные матрешки-тарарушки, здесь применяют семеновскую роспись. Как затверженный урок, они повторяют чернильного цвета цветок и острую зеленую травку «разживку».

Невольно интересуешься: как сюда, в дремучие мещерские леса, попала новая роспись из лесов керженских, с Семеновской фабрики? Сначала я подумал, что привез ее один из мастеров, окончивший Семеновское художественное училище. Но оказалось, что он тут ни при чем.

Говорю директору:

— Пусть семеновцы расписывают по-своему, если им нравится более блеклая гамма. Но вам-то зачем копировать их работу, ведь в Полховском Майдане роспись самобытнее, ярче, нарядней?

Директор и мастерицы рассказали малорадостную историю. Еще не так давно полховско-майданская роспись существовала на законных правах. Но вот три года назад приехала на фабрику Р. Полячок, сотрудница Горьковского областного управления бытового обслуживания, куда в ту пору передали все народные художественные промысла. Она увидела местную роспись, и ей, видите ли, «не понравилось»: свободный почерк мастериц показался небрежным и вольным. Р. Полячок посчитала за образец семеновскую матрешку, где и ручки нарисованы, и даже пальцы пересчитать можно, и цветы «гораздо аккуратнее».

Скоро появился приказ: расписывать по-семеновски. В красильном цехе работницы разделились на «наводчиц», которые пером и тушью наводили лицо, давали чертеж рук, и «красильщиц», на обязанности которых лежало беличьей кисточкой писать семеновские цветы — либо два малиновых с зеленью, либо фиолетовый василек с алой травкой.

А когда шабашила фабрика и работницы расходились по домам, они, управившись у печи, снова усаживались на маленькие табуреточки, склоняясь над столиком с красками, и расписывали по-своему то, что выточил дед, отец или брат. Когда их никто не заставлял выполнять чужое, они не выводили аккуратненько мелкий узор, а со вкусом, весело, свободно, размашисто рисовали большую розу, сердцевину ее делили серпиком, вели кудрявую веточку со сказочными листиками, сажали в удобных местах колокольцы и яблочки. И уж, как повелось у мастериц, взявших на себя красивый труд росписи, делали колокольцы не только синие, но и алые, а лепестки на сказочных цветах переливались всеми цветами радуги, хотя в ботаническом атласе такого чуда и не сыщешь.

Семеновцы любили роспись поскромней — на тот их вкус и суда нет. А полховско-майданский народ — потомки разинской вольницы, разгульной, несдержанной. Им семеновская роспись кажется чужой. Так зачем же неволить народных художников?!

Непонятным, бессмысленным казался этот приказ человека, не заглянувшего в душу народа и решившего, что здесь не искусство, а ремесло, вроде других ремесел, отданных под опеку областного отдела — шитья чувяк, бритья, склеиванья фарфора и т. д.

... Девушки склонились над низкими столиками и выводили беличьими кисточками фиолетово-чернильные васильки.

— А где у вас работает Наталья Яковлевна Рожкова?

Обернулась и посмотрела на меня лучистыми голубыми и, как мне сразу показалось, грустными глазами, средних лет полнеющая женщина.

— Я — Рожкова.

Недавно ее назначили бригадиром в трех красильных, дали помощниц в каждом помещении, и она, еще не освоив как следует новых обязанностей, со смущенной улыбкой объяснила, что должна строжить девушек, что неровно красят, что забегает у них кисть за линии, прочерченные тушью, что глаза у одной куклы получаются больше, чем у другой.

Я подумал, что нет греха, если кисть и перебежит черную границу — это еще придаст живости и непосредственности, но промолчал. А вдруг и относительно этого есть приказ областного масштаба?

Из тридцати красильщиц семи доверена наводка — рисование контуров и лица матрешек. Вдруг мне пришла озорная мысль. Я попросил Наталью Яковлевну:

— А не могли бы вы на одной-двух матрешках сделать роспись по полховско-майдански?

— Как мы когда-то делали?— улыбнулась Рожкова.— Конечно, могу. Я здесь двадцать шесть лет работаю. Раньше все по-полховски красили.

— И я могу! — отозвалась соседка Натальи Яковлевны, Анна Федоровна Федорова, всего третий год работающая на игрушечной фабрике, но с семи лет писавшая по-майдански, ни у кого не учась, а только приглядываясь к работе старших.

Наталья Яковлевна свое мастерство переняла от отца, столяра, сначала делавшего деревянные шкатулки, а потом начавшего их выжигать и раскрашивать. Рожкова научилась расписывать по-хохломски, во время войны рыла окопы, потом опять «красила по-чужому», а с 1953 года с удовольствием делала полховско-майданские яркие матрешки.

Наталье Яковлевне мила роспись матрешек, это заметно сразу. Вот обмакнула Рожкова перо простой ученической ручки в тушь и легким движением нарисовала небольшой овал — сердцевину розы. Отвела в стороны пять лепестков — не ровных, не аккуратных, а со свободными завитушками. Протянула в сторону веточку, изобразила разного росточка, но очень живые и, кажется, даже трепещущие на ветру листья, приставила к той же ветке розы еще и три колокольчика, а внизу уместила два кружочка-яблочка. На голове у матрешки — кокошник в виде цветка. Искоса взглянула Наталья Яковлевна на только что созданную роспись и улыбнулась. После сухости «допущенного» семеновского рисунка родная полховская веточка показалась ей веселой.

Рожкова передала матрешку соседке — красильщице Ане, и та без подсказки, без объяснения заполнила алым цветом розу и кокошник, пронзительно желтыми сделала концы яблочек и колокольчиков. Изумрудно-яркая зелень покрыла все листья, кроме одного,— по традиции следовало сделать один листок голубым. Невольно сопоставил я эту особенность с тем, что подмосковные, жостовские мастера по росписи железных подносов обязательно делают один из листьев более голубоватого оттенка, и подивился, как художественное чутье народных мастеров в разных, независимых друг от друга местах рождает одинаковое, наиболее живописное и сильное решение. Полховско-майданские девушки явно вошли во вкус. Уже не только Рожкова и Аня раскрашивали матрешек по-старому. Даже до соседней комнаты, где сидели тоже двенадцать мастериц, дошел слух о просьбе написать матрешку по-майдански, и там Таня Сентюрёва сделала местную роспись с большой розой и очень красивыми колокольчиками.

«Лачилы» взяли вновь возрожденных полховско-майданских матрешек и, как бы лаская деревянных кукол, радуясь им после долгой разлуки, согрели в ладонях и покрыли лаком.

Наутро, когда я пришел на фабрику за матрешками, которые собирался увезти в Москву, к новым (а по существу, прежним) образцам собрался весь цех. И все мастерицы ликовали:

— Теперь наши и маленькие матрешки можно будет так же раскрашивать.

На фабрике совсем недавно стали делать крошечные сувенирные тарарушки. А я после всего этого задумался, и мысли у меня возникли самые неприятные.

Казалось бы, бесспорно: народное изобразительное искусство — это часть культуры народа. Сейчас, когда с особой силой развернулась борьба против искусства абстрактного, бессмысленного, непонятного народу и не принятого народом, должно обязательно получить большую поддержку искусство, творимое самим народом и оцененное им как выражение своих эстетических взглядов.

Доказательством любви народа к этому искусству служит и все растущий спрос на различные изделия из дерева, на резьбу и роспись, на керамику, тканье, вышивку, промысловые ювелирные украшения и многое другое. О том же говорит и постоянный успех выставок декоративно-прикладного искусства, где ведущую роль играют наши художественные промысла.

Народное искусство Горьковской области всегда отличалось богатством и разнообразием. Здесь и прославленная «пламенная» Хохлома, и городецкая резьба, и роспись. Старинные игрушечные и токарные промысла находятся и в Семенове, и в Мери-нове, и в перешедшем из Тамбовщины Полховском Майдане. А игрушки в этом селе, да еще такие интересные,— подлинное дитя нашей советской эпохи.

Горький писал когда-то, что «основоположниками искусства были гончары, кузнецы и златокузнецы, ткачихи и ткачи, каменщики, плотники, резчики по дереву и кости, оружейники, маляры, портные, портнихи и вообще — ремесленники, люди, чьи артистически сделанные вещи, радуя наши глаза, наполняют музеи».

В Семенове можно увидеть не только отлично спланированную и построенную фабрику «Хохломская роспись», но и неплохой музей. О хохломской росписи много пишут, издаются альбомы, открытки, почтовые марки.

Полховский Майдан заслуживает того же. Но...

Не игрушечная фабрика «Красная заря» задает здесь тон. Населения — избыток; как разумно было бы использовать местные художественные и токарные традиции для превращения фабрики в подлинное социалистическое предприятие. Но сейчас фабрика — маленькая и слабенькая. Почти все население большого села — колхозники, земледельцы; а в свободное время они мастерят игрушки на дому и сами же развозят их по всему Советскому Союзу. У них есть негласная «конвенция», в каком городе какая семья продает свой «товар». Казалось бы, радоваться надо, что совсем недавно образовался новый народный художественный промысел с яркой и сильной росписью. Однако руководители района и Горьковской области не

стараются расширить и укрепить фабрику и вовлечь туда мастеров. Фабрике дают план не только на игрушки (да и те — копии семеновских!), но и на... рогожные кули. А с народными художниками-одиночками порой даже борются.

Работники областного музея приезжали сюда читать лекции на общие темы. А как было бы хорошо рассказать со знанием дела о том, что творчество полховских народных художников — это гордость нашей культуры и что местный стиль надо не запрещать, а поддерживать, пропагандировать.

Вот тут бы органам культуры вступиться за самобытность полховско-майданской росписи. Ведь тогда спасибо сказали бы и народные мастера-игрушечники и любители народного искусства. А матрешки, лошадки, свистульки и многие другие интересные игрушки нашли бы спрос и в магазинах других наших городов и за границей.

Но областные органы культуры и Союз художников считают, что это «по другому ведомству».

... Дождливым днем, когда из тяжелых, набухших туч беспрерывно лились потоки воды и полховско-майданские улицы стали трудно проходимы, я, накануне возвращения в Москву, опять отправился к Сентюрёвым. Надо выяснить еще один вопрос.

Мне вспомнились увиденные у Сентюрёва деревянные лошадки с коляской, такие близкие по общим очертаниям к известной «топорной» игрушке из горьковского села Мериново. Павел Емельянович так же грубовато вырубал коня, вставлял четыре ноги — круглые палочки, прилаживал оглобли и коляску и умещал все это на доске с колесиками. Получалась детская «каталка».

Казалось — и от упрямой мысли никак не удавалось освободиться,— что две части сентюрёвской игрушки — разные, и они спорят друг с другом. Коляска — истинно полховско-майданская, яркая, цветистая, лакированная, а конь белый, матовый, с уныло и ровно прорисованной черной упряжью — «как на самом деле». Хвост у лошади тоже «настоящий» — черный, слаженный из подлинного конского хвоста. В Меринове роспись всей игрушки едина: красные и зеленые цветы на коляске «перекликаются» с фиолетовыми полосками на гриве и спине и красными ушами коня. Сбруя — цветная, в виде декоративных точек. Одним словом, живописный образ в мериновской игрушке отличается цельностью.

И вот, придя в слякотный день к Сентюрёвым, я поделился своими сомнениями с Павлом Емельяновичем и Любой. Сообща надумали мы сделать так: коню ножек-палочек не вставлять, а только наметить их. Коляски вообще не давать, но зато всю роспись с нее, яркую, полховско-майданскую, перенести непосредственно на коня. И хвост делать не скучный, черный, а тоже яркий, игрушечный. Ведь все женщины и в селе и на выселках, вплоть до Теньгушева, так любят яркие, многоцветные шерстяные чулки — вот и связать хвост из шерстинок — красных, желтых, зеленых. При таком подходе к созданию тарарушки исчезнут элементы подражания «настоящему», стиль станет единым, нарядным — другими словами, игрушка приобретет полностью полховско-майданский облик.

Справившись с уборкой картошки, семья Сентюрёвых сделала так, как мы договорились. Кони получились чудесные. Большие, пятнадцатисантиметровые, выглядели как настоящие русские народные игрушки, а маленькие, четырехсантиметровые, казалось, так и просили приколоть их к платью в качестве броши. Кони изготовлялись двух раскрасок — светлые, с цветным узором по традиционному ярко-желтому фону, и «вороные», с черным фоном. Поэтому брошки-малютки могли быть и парные: на цветных шерстянках подвешивалась пара: светлый и черный коники. Получалось не только по-народному, но и по-современному.

То, что новый промысел так легко и естественно ладил с нашими днями и входил в современность, доставило мне радость.

Но оказалось, что примеров подобной дружбы можно найти немало. Не только цветастые матрешки, не только грибы и свистульки, не только кони-сувениры и кони-броши, но и весь полховско-майданский стиль привлекает искателей красоты народного искусства.

Я их приветствую как союзников!

Два года назад плыли по Оке на пароходе молодые художники из Белоруссии — Лена Лось и Игорь Якубиня. Получили они дипломы. Впереди работа в Минске, в белорусском издательстве, иллюстрирование книг. А пока — плавное течение красавицы Оки, тихие зеленые берега, далекое небо с перистыми облаками. Лето… отдых... счастье.

В Касимове — старинном русском городе — пароход по расписанию стоял два часа. Художники решили заглянуть на базар.

Отправились туда, и не пожалели. Много всякого добра навезли окрестные жители па воскресное торжище. За одним из столов стоял парень и продавал чудо из чудес — деревянных матрешек и кубышки, раскрашенные так ярко, что ловили они взгляд, привораживали и не отпускали. Пройти мимо нельзя.

Лена и Игорь, конечно, накупили матрешек, птичек-свистулек, кубышек и копилок. Разговорились с парнем, расспросили, откуда он. Оказалось, из Горьковской области, из села Полховский Майдан, вернее, из соседнего выселка Крутец. Звали — Федя Лухманов. Привез то, что наточили и накрасили отец и сестры.

В ту пору Лена и Игорь особенно интересовались народным искусством, собираясь иллюстрировать историческую повесть, где действие происходило в деревне. Они спросили, не сохранилось ли в выселке или в Полховском Майдане старинных костюмов. Может быть, Федя слышал о какой-нибудь такой старушке?

Парень рассмеялся:

— Так у нас все женщины в праздники ходят в старинных нарядах: в китайках, кокошниках.

Пароход уже дал второй гудок, а художники всё расспрашивали Федю, записывали, как ехать в село, затерянное среди дремучих мещерских лесов.

И художники поехали туда: сначала с удобствами, поездом, потом тряслись в грузовом такси, пересели в автобус, а из него в машину с хлебом. Увидели и женщин в старинных костюмах и производство игрушек. Вели дневник, чтобы в Минске, рассказывая друзьям, ничего не упустить из необычного путешествия. Записывали смешное о старом, дореволюционном быте. «Парни женились здесь в шестнадцать лет. До той поры бегали в одной длинной рубахе. Как сосватают им невесту — надевали домотканые холщовые штаны в белую и синюю полоску».

О женских нарядах:

«Старушка из Вилок одета необыкновенно красиво — в красной поньке, рукава белые с красной прошвой, а на фартуке красные и синие широкие полосы». Про историю:

«Одна бабка говорит: «У нас тут все ссылошные». Мы удивились: какие? Оказалось, что ссылошными считали тех, кто сражался у Стеньки Разина. Странно! Уже, наверное, триста лет прошло, а Стенькина дружина все еще жива. Что там Царев курган на Волге! Мы видели живых внуков или правнуков Стенькиных сотоварищей».

Когда Лене и Игорю поручили в Минске оформить народную сказку «Маша и медведь», и они стали думать, как бы поинтереснее сделать иллюстрации, вспомнился Полховский Майдан, Крутец, мастера-токари, старухи и девушки-красильщицы.

«В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со старухой. И жила у них внучка Маша».

Так начинается сказка.

Но чтобы жить, надо чем-то кормиться. А разве дед не мог токарить матрешек, старуха их раскрашивать, а внучка Маша им помогать?

Вот где пригодились художникам полховско-майданские и крутецкие зарисовки и воспоминания!

Сразу же после заглавного листа — две картинки. На одной изображено, как старуха в поньке и кокошнике вертит большое колесо в токарной, а Маша сидит рядышком и расписывает матрешку. На другой картинке — дедко в длинной холщовой рубахе с вышивкой, в штанах в синюю полоску вытачивает матрешек.

Подходи я к иллюстрациям формально, мог бы художников упрекнуть в неточности: ведь матрешки родились у нас в стране в конце прошлого века, то есть всего лет шестьдесят пять назад. А тут — древняя, сказочная Русь.

Но вот поди ж ты: занятие стариков и Маши передано так естественно, так правдиво, что полховские тарарушки кажутся на месте. Народный характер их вне сомнения.

А разве может быть большая похвала для произведения искусства? Да еще для такого, которое само-то хоть и возникло в древнем селе, но всего сорок лет назад.

Три шенкурские розы

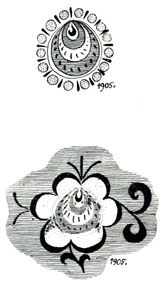

|

| Шенкурская роспись. Архангельская область. Работа Паромовых |

Не могу похвастать, что перед поездкой в Шенкурск у меня оказалось достаточно сведений об этом маленьком и глухом городке на реке Ваге, притоке Северной Двины. От железной дороги до Шенкурска путь неблизкий — несколько сот километров. Это уже я после узнал, что можно ехать и водой: надо по Северной Двине пароходом добраться до пристани Березняк, а оттуда ночь плыть на катере, всё сидя, потому что кают нет. Да ведь и в Березник тоже нелегко попасть, так что еще неизвестно, на воде ли лучше ночь провести либо трястись день по тракту, раздолбанному грузовиками.

Сведения о Шенкурске скудные: в одной книге страничка, в другой и того меньше. И всё на частные темы — то о старинных свадебных обрядах, то о кредитном товариществе, то о ценах на землю. И лишь однажды посчастливилось мне: в «Известиях Архангельского общества изучения русского Севера» обнаружил я историческую справку: «Прошлое г. Шенкурска и его уезда, Архангельской губ» [«Известия Архангельского общества по изучению русского Севера», 1910, № 19, стр. 39—51].

В итоге хоть что-то узнал.

Узнал, что название Шенкурск впервые в русской истории встречается в 1315 году, когда новгородский посадник Василий Своеземцев купил у чудских князьков земли «от Шенкурского погоста до ростовских меж».

А раньше того звались эти места Биармией Заволоцкой Чудью, а там, где видим сейчас дореволюционных времен шенкурские обывательские дома, стояла крепость, чудское городище. Высокую круглую гору на въезде и по сию пору поминают как городище.

Новгородские земли делились на пятины. К Обонежской пятине приписали волость Заволочье, или Двинскую землю (Волок — на водоразделе между Онегой и Северной Двиной). Славились эти места и при Господине Великом Новгороде и потом в Москве: отсюда шла слюда, здесь добывали деготь, особо славились охотники, пересылавшие на запад ловчих птиц и прежде всего—кречетов. В конце XIV и в XV веках не раз наведывались сюда с огнем и мечом московские рати, а после падения Новгородской республики и окончательно завладели далеким, но богатым краем. Только местные ушкуйники иногда совершали отсюда набеги на богатые города — Великий Устюг, Холмогоры и иные какие. С учреждения опричнины отдана «Вага со всеми ее доходами» на содержание близких царевых слуг, а потом поступила в ведение Приказа Большого дворца. В 1708 году под именем «Важской доли» вошли шенкурские земли в Архангельскую губернию.

А имя Шенкурск возникло тоже неспроста.

Когда-то, лет, может, шестьсот, а то и семьсот назад, река Вага шла далеко на запад от нынешнего города, а между нею и посадом текла река Шеньга, впадая в Вагу. Мало-помалу «река превеликая Вага» размывала правый берег, устье Шеньгн отползало все выше и выше.

Вместо речки осталась ее старица, курья, и поселок или погост стали именовать Шеньг-курья. Теперь устье речки, давшей городу имя, находится километра за четыре от Шенкурска, а Вага несет воды под самым чудским городищем, и уже эта река не «превеликая», только весной, в полую воду плывут по ней суда свободно.

Грустно отмечает историк:

«Площадь горы ежегодно весною отмывает, высыпая иногда гробы, человеческие кости, различные обломки, и все это поглощается волнами. Лет двадцать тому назад [Значит, году в 1890-м] обнаружилось две плиты со старинными надписями. Многие слова трудно разобрать, но ясно видно, что на том месте были погребены князь и княгиня».

В XVIII веке Шенкурск посетил, проходя неподалеку с обозом из Холмогор в столицу, сын прасола Михаиле Ломоносов. Впрочем, может, это и легенда, утверждать точно не берусь: московский тракт расположен за рекой, и парень — кто его знает — мог просидеть в ближней деревенской избе у мужиков.

Попозже стал Шенкурск местом царской ссылки, где отбывали долгие годы изгнания иногда до сотни человек,— то горцы, которые сражались на Кавказе против русских войск, то поляки-повстанцы, соратники Костюшко, то народовольцы. Среди ссыльных можно назвать и имена графа Апраксина, и революционеров Веры Засулич и Курнатовского, и писателей Водовозова, Левитова, Мачтета, и духобора П. Веригина, врача Рождественского, народовольца Александра Фадеева, отца известного советского писателя, и многих других.

Вот, в сущности, и всё: слава не велика, да порой и сомнительна.

Но поехал я в Шенкурск все же не наобум и не без повода.

В книге В. Василенко «Русская резьба и роспись по дереву» приводятся изображения прялок с росписью, которую автор называет шенкурской. Творческая характеристика различных типов этой росписи, сделанная самим автором книги, а также поездки и отчеты работников Загорского музея-заповедника и Исторического музея в Москве установили несколько центров, северодвинской росписи: Пермогорье, Верхняя Уфтюга, Нижняя Тойма и другие. Шенкурской роспись называлась, следовательно, весьма условно, только на том основании, что до революции все эти места входили в обширный Шенкурский район, Архангельской губернии.

Про непосредственно шенкурские прялки сведения оказались столь же скупые, как и про сам городок, и какие-то странные.

Я знал, что в тех местах существуют резные прялки.

В запасниках Архангельского областного краеведческого музея увидел я прялку совершенно необычную. Довольно старая для такого рода бытовых предметов, относящаяся, наверное, к XVIII веку, она вызывала и бесспорный интерес и очень противоречивые соображения. Геометрическая резьба вписанного в круг рисунка свидетельствовала о старых русских изобразительных традициях, но свобода обращения с отдельными элементами, переход от ясного графического характера рисунка к полунамекам, свободные смещения и контрасты в композиции — все невольно заставляло думать о современных декоративных поисках. Мысль о произвольности расположения кругов сменялась удивлением перед тем, как мастер-резчик сумел уравновесить части резного украшения. В этом отношении шенкурская прялка являлась блистательным и ярким доказательством того принципа русекого декоративного искусства, о котором говорил известный историк Забелин: для нас характерна не симметрия, а равновесие масс.

Я пытался выяснить в Архангельске происхождение прялки,— ведь понятие «шенкурская» могло, как и в книге В. Василенко, относиться к любому месту довольно обширного когда-то Шенкурского уезда.

— Нет, — сказали мне в музее. — Эта прялка, судя по всему, из Литвинова, деревни, находящейся напротив Шенкурска, на другом берегу Ваги.

И в том же музее шенкурскими назвали мне четыре крашеные красные прялки с тремя условными розами, ничуть не похожие на приглянувшуюся мне резную.

И уж совсем удивителен рассказ одного моего знакомого, который уверял, что собственными глазами видел в Шенкурске икону старинного письма, на которой божья матерь изображена не по одной из канонических «прописей», а вольно, с прялкой в руках. Мыслимое ли это дело: богородица — пряха! Другого такого случая я в древнерусском искусстве не знаю. Видимо, все-таки близлежащие к Шенкурску места имели (а может быть, и имеют) свою стойкую традицию расписывания прялок.

Вот потому-то меня и тянуло в Шенкурск. А уж найду я там что-либо — это дело случая.

Со скудными сведениями и с фотографией необычной прялки, снятой мною в Архангельске, я и отправился в маленький северный городок.

По железной дороге доехал до станции Вельск, а затем мне предстояло сделать сто шестьдесят километров автомобилем по «московскому тракту», тому самому, по которому некогда шел с обозом Ломоносов.

В деревне Чернышеве, в старинном двухэтажном, расписном, как терем, доме Дьячковых увидел я первую красивую прялку. Фон — праздничный, ярко-красный, который так любили в XV и XVI веках новгородские изографы, изображавшие на иконах палаты, и который столь близок северным мастерам-»красильщикам», отделывавшим внутренность горниц — перегородки, подпечья, шкафы.

На красном фоне прялки — три цветка, расположенные один над другим, и травы с листьями в традиционном русском переплетении.

Роспись не походила ни на пермогорские прялки — желтые с птицами Сирин и узорами, напоминающими северную финифть; ни на тоемские и борокские с золотыми, красными и зелеными конями и свадебными выездами; уфтюгские с широкими

узорными листьями на одном стебле; мезенские с конями, оленями и геометрическими узорами; костромские, ярославские и тотемские — чаще всего резные, а если уж крашеные, так с пышным букетом цветов. Напоминали прялки только те четыре доски, что хранились в Архангельском областном музее, но казались много богаче.

Может быть, я набрел на какое-то неизвестное доселе гнездо народных художников?

По приезде в Шенкурск решил это выяснить.

... Тихий зеленый городок с деревянными домиками и дощатыми тротуарами. Вся промышленность — леспромхоз и промкобинат. С трех сторон густой сосновый бор. На взгорье — «чудском городище» — скамейки, по вечерам заполняемые любителями северной красоты, а внизу синяя пристань и деревянный причал перевоза с буксиром-толкачом и баржой, которую по старой памяти именуют «завозней».

Еще сохранились у нас на Севере такие города, некогда процветавшие, потому что лежали на воинских или торговых путях, а теперь потерявшие былое значение и выполняющие в лучшем случае роль районных центров.

С чего-то надо начинать. Для начала один из шенкурцев посоветовал мне маршрут: к «Макарью», к развалинам бывшего монастыря. Существовала туда пешеходная тропа, а в редакции районной газеты поведали сенсационную историю о том, что группа школьников только что совершила поход и обнаружила обвал в подземелье.

— А там что-то хранится.

Невольно вспомнили про новгородских ушкуйников, про рассказы о кладах. Вокруг небольшие деревеньки. Вот там и искать старину. Подумали-погадали мы, еще раз порасспросили знающих людей и непреложно установили, что после дождей к Макарью никакая машина не проедет, а пешком идти далековато. Впрочем, нашли один выход: связисты на случай линейных аварий снабжены гусеничным вездеходом, а уж если добираться к подземелью, то вернее всего на нем.

Вот мы с попутчиком-шенкурцем и отправились райкомовской автомашиной к связистам. К нашему счастью, начальника на месте не оказалось — уехал в отпуск на родину за пятьдесят километров, а без него никто не властен снарядить аварийный вездеход. Я говорю «к счастью», ибо через три дня выяснилось, что история с подземельем непомерно раздута: просто провалился пол разрушенной монастырской церкви и в подполье обнаружены осколки церковных рам — вот и всё.

А второе «к счастью» состояло в том, что, постояв у развилки дорог, наш шофер сказал:

— Может быть, поедем на Речку?

Сначала мы решили, что он имеет в виду отдых на обыкновенной речке. Потом оказалось, что Речка — это группа деревень, километрах в тридцати от районного центра, почти отрезанная болотами.

— А проедем?

— Попробуем, — оптимистически улыбнулся шофер Василий Егорович. — Если сядем, так трактор нас вытянет, он работает возле самого гиблого места.

Надо отдать справедливость, райкомовский шофер всегда располагал очень точными, а главное, нужными сведениями.

Мы единогласно решили:

— Рискнем!

Рискнули и не раскаялись. Потому что именно там удалось обнаружить конец ниточки, которую я стал распутывать.

Василий Петрович Табанин, бригадир колхоза «Вперед к коммунизму», хорошо знает:

— В Речке жил Табанин Иван Андреевич — и плотник и столяр. Избы ставил. Отец его, Андрей, к прялкам не прикасался, а Иван-то на Едьму съездил, с тех пор и стал делать прялки и красить их. Поначалу не получалось, а потом ничего, овладел. В Едьме мастера Паромовы жили.

И верно: обычай шенкурских мастеров — всегда ставить год изготовления прялки — помог установить, что в 1913 году цветы написаны неумело и аляповато — видно, мастер еще только пробовал силы, учился,— а в 1922 году уже ловко и мастеровито.

Восьмидесятилетний Егор Васильевич Бубновский подтвердил:

— Как съездил Иван в Едьму, понасмотрелся там, так сам наладил станок, ножки точил, лопасти вырубал да выстругивал, и красил сам. В последние годы много на заказ мастерил, на рынок. А умер в 1929 году, когда ему и шести десятков не дошло.

Но пряхи качали головой:

— Чего это вы про Едьму плетете? Из Шеговар привозили, там базары попышней других — верно, неподалеку и жили главные мастера.

Итак Шеговары или Едьма?

Видно, придется побывать и там и там.

Провожатым по Шеговарам, одному из самых больших в районе сел, стал учитель русского языка и литературы Иван Александрович Смирнов. Сначала он сел со мною рядышком и долго прикидывал, называя местных старожилов, у которых могли оказаться интересные прялки. Потом весь день мы ходили из дома в дом, будто славили на святки, просили бывших прях доставать заброшенные прясницы с чердаков или сразу же выслушивали сетования:

— Где же ты раньше-то был, милый? Сожгли, на лучину ишшепали. На что они теперь, когда не прядем?!

Те прясницы, которые всё же удавалось обнаружить, обтертые мокрой тряпицей, очень мало походили на алых красавиц, увиденных в Чернышеве или хранящихся в Архангельском музее.

Единственное сходство, что и здесь обычно подымались один над другим три цветка. А фон — мрачный, коричневый, порой даже черный. Не радовало и то, что узоры мастер наводил не свободным движением кисти и руки, а слишком уж точно и аккуратно вычерчивал с помощью циркуля.

Без особого труда удалось установить, что автором этой росписи являлся Алексей Федорович Земских, житель деревни Большая Першта, расположенной неподалеку от Шеговар, на другом берегу Ваги. Он плотничал, делал рамы и двери, дожил без малого до восьмидесяти лет. Вместе с сыном Николаем вытесывал, вырезал и красил прялки, но не для продажи на ярмарках и базарах, а только «для своих». Сын умер помоложе: здоровье подорвал на гражданской войне, когда его ранили.

Вдруг учитель, который шел, раздумывая вслух, куда бы нам теперь еще отправиться, замер на месте и почти закричал:

— Что же это я? Нам бы прежде всего на Выставку надо. Другими словами, в Дарнинскую. К Ившиным.

Мы шагали долго, чуть ли не в самый край Шеговар, села, состоящего из многих деревень, и наконец оказались возле большого старинного дома с резными подзорами.

Место оказалось золотой жилой.

Семья Ившиных большая, и, хотя часть живет в других городах, о них, отсутствующих, говорят часто и так подробно и нежно, будто отлучились они ненадолго и скоро вернутся на Выставку.

Хозяйка, Валентина Александровна, жена Николая Яковлевича Ившина, женщина уже за шестьдесят, стала вытаскивать из углов и закоулков, с чердака, из чуланов и амбарушек разные прялки. И про каждую-то она помнила всё — и когда куплена и где, и у кого, и за сколько. Нашлась прялка на золотом фоне и с традиционной картинкой: «Везет молодец девицу на златогривых лошадях». Это нездешняя, это — Северная Двина, Нижняя Той-ма. Темно-коричневые сухо расчерченные прялки, как я уже знал, работал мастер Земских с Речки. Но вот и прялки с тремя розами на красном фоне. Интересно, что о них скажут женщины? И Валентина Александровна и ее свекровь Екатерина Степановна в один голос заявили: Едьма. Тут уж не засомневаешься: Шеговары-то рядом — если бы на местном базаре купили, памятливые хозяйки сразу о том бы сказали.

Разгадка тайны, казавшейся близкой, опять отодвинулась в сторону Едьмы.

Но огорчения это не принесло.

Екатерина Степановна поведала про старину:

— Как в ту пору жили? Всю неделю палили лучину, а на воскресенье берегли самодельную сальную свечу. Тогда же по случаю праздника и чай пили. На всю деревню два самовара, один из них у нас. Скатерть домотканая с синим опять же самодельным узором. А иные мужики и хуже нас жили: как говорится, «на ложке воды не было напиться».

Я спросил Ившиных:

— Про самодельные узоры помянули. Это как же понимать: вышивка или набойка?

— Набойка.

Валентина Александровна поднялась, совсем по-детски подмигнула, пообещала:

Шенкурская набойка

середины ХIХ века

— Достану, где-то у меня лежит.

Из старинного великоустюжского сундука, украшенного «морозной жестью», под перезвон замка достала тяжелую стиранную-перестиранную скатерть. По темно-синему, цвета индиго фону плотно шли белые узоры и широкая кайма, как у вышитой скатерти.

— Кто же это так ладно украшал?

— Матушка свекрови Екатерина Степановна Стрелкова мне говорила, что и скатерть и вот этот кусок тканины — из ее приданого. А ей мать передавала, что бабушка мастерила. Да приговаривала: «У меня пять дочерей, всем нарядов накупить добра не станет. На покупное-то я и не задорюсь, сама наготовлю».

Мы вместе стали подсчитывать, и оказалось, что бабушка Стрелкова делала набойку в сороковых годах прошлого века. Подумать только — во времена Лермонтова, Белинского!

А вот как звали бабушку, запамятовали все.

— Ничего, — утешила меня старая Ившина.— Вы где ночевать собираетесь? В Логиновской? Там древние старухи живы — скажут.

Хоть и засветло — северные ночи, как негаснущий день, — но уже близко к полуночи добрались мы наконец до ночлега.

У хозяйки, смешливой старухи, не желавшей сдерживать улыбку при виде мужчин с прялками, я спросил о Стрелковой. Хозяйка знала, о ком речь, но ничего вспомнить не могла, и вызвалась сходить к соседке, которая, по ее словам, наверняка знает. Я предложил было сопровождать ее, но хозяйка отмахнулась:

— Она чужих не любит. Вернулась скоро с приглашением:

— Лиза зовет вас зайти. — И прибавила для соблазна: — У нее старины много. Посылает же судьба такие неожиданные встречи!

У Елизаветы Григорьевны Лозинской изба просторная, с большой светлой горницей, тихая, обжитая, уютная. И сама она — женщина средних лет, спокойная, неторопливая и тоже какая-то уютная, говорящая вполголоса, спокойно, доброжелательно, округлыми, легко рождающимися фразами и охотно дарящая ласковые слова.

Ответила сразу же, что бабушку Стрелкову, ту, что хорошо умела печатать набойку, звали Матреной Семеновной, и деликатно спросила:

— Стариной интересуетесь?

И так же неторопливо, как и говорила, стала таскать с чердака и из клети, вынимать из сундуков и раскладывать расписные прялки. Показала на ту, что с пометкой «1891», и сказала.

— Мамина.

Подала вслед за ней другую, похожую, но поновее, с цифрой «1905», и сообщила:

— Моя.

Свела брови, задумалась, вспомнила, добавила:

— А ведь и бабушкина где-то хранилась. Кореннушка. В середке-то круг, вроде солнца с лучами, а внизу прорезные круги с крестами. Ах, дай бог памяти, где же она?

Так всё и вспоминала, а пока выносила литые кресты, местные резные деревянные ложки с росписью, рассказывала, что мастерили их неподалеку.

Вынула охапку старых сарафанов, встряхнула их и заговорила, будто запричитала, — не для других, для себя:

— Люди просят: у тебя старье — дай. А я им: зачем? Носить? Нет, на пол под ноги постлать. Так разве я дам топтать? Не дам! В клуб для самодеятельности подарила бы от души и в музей отдала бы, да там, вишь, не нужны. А топтать жалко: красота, хоть и старая...

Глянула исподлобья, скрывая смущение:

— Мы сидели с сестрой Тасей, про писателей рассуждали. Карточки перебирали. Я ведь читаю много, доктора даже говорят лишне много. Перестать бы надо, а не могу.

От соседки я услышал трагическую историю Елизаветы Григорьевны. Я знаю, она не посетует, если я расскажу.

Долго служила Лозинская на почте, принимала и отправляла письма и посылки. После смерти мужа воспитывала двух дочерей. Но однажды добиралась домой на грузовике, стояла на подножке. А навстречу телега с колхозным молоком. Лошадь испугалась, понесла, шофер взял в сторону, не рассчитал, промчался близко к амбару, и там железный крюк зацепил Елизавету Григорьевну, и она, вырванная с машины, повисла с пропоротым легким. В больнице ее спасли, но пришлось перейти на инвалидность. Подрабатывала, плела шляпы из стружки. И потихоньку, для себя, никому не показывая, пробовала писать стихи.

Уже к концу долгого ночного или, вернее, даже рассветного нашего разговора призналась, что, бредет ли лесом, рожью ли, сидит ли возле избы, все идут на ум стихи. А может, это вовсе и не стихи, ведь никаких правил она не знает. Просто, когда на душе спокойно, сами собой приходят слова, складываются строки. А вернешься домой — и либо забудешь все, либо запишешь, а получится совсем не то.

Одно стихотворение поразило меня. Просто и искренне в нем рассказывалось о том, как сидела женщина дома и вдруг слышит: «Тут-тук-тук!» Говорит: «Войдите!» Никто не входит, а стук повторяется. Женщина опять говорит: «Войдите!» Ей кажется, что придет кто-то хороший и будет светло и радостно. Но снова никто не входит. Заглянула в окно, а там дятел пристроился к раме и стучит, ловит жуков. И ей стало грустно, что никто не пришел.

Чувствовалось столь горькое одиночество и тоска человека, оторванного от привычной работы, что я так и не смог забыть стихи и все думал, что действительно — истинную поэзию отличают не аккуратные рифмы, а искреннее чувство.

Уже лимонно-желтый восход золотил северное небо, когда я и секретарь райкома с прялками под мышкой вернулись в избу, где устроились на ночевку. Долго еще я разглядывал эту северную красоту. Розы отличались от тех, что я знал: казались пышнее, наряднее, а на той, что помечена 1905 годом, характер лепестков и листьев очень напоминал старинный русский цветочный орнамент.

Думал я и о том, какие хорошие, интересные, любящие красоту люди живут на русском Севере. Наверное, встретишь таких же людей и в других местах, но ведь я-то пишу сейчас о Вологодчине и Архангельщине…

Не буду подробно рассказывать, как вместе с работниками райкома ездил и ходил я из села в село и из деревни в деревню, едва услышав, что где-то можно найти интересную прялку. Многое начиналось с пустых скитаний, рожденных досужей болтовней. Но под конец оказывалось, что польза все-таки есть.

Вот, к примеру, дали мне в одном колхозе «козлика» и сказали, что шофер быстро домчит меня до деревни, где и по сию пору стоят старорубленые избы. Но шофер захватил с собой поллитровку «зелья» и скоро оказался в таком состоянии, что вместо Нижнего Золотилова завез меня в Верхнее Золотилово — маленькую деревушку совсем на отшибе — и сам погрузился в крепчайший сон. А я стал бродить по избам и неожиданно нашел детскую прялку с невиданной росписью — не только розами, но и большими, свободно написанными, завитыми листьями, невольно заставившими вспомнить пышность петровского барокко. Я увез эту игрушку как драгоценность и во многих деревнях расспрашивал, кто мог такое сотворить. Но тщетно: никто этого не знал.

Два часа под секущим дождем плыл я на моторке по реке Ваге. Потоки низвергавшейся с неба воды стучали по туго натянутому тенту, заливали передние стекла, моторист высовывал голову из-под тента, вставал, чтобы лучше рассмотреть плес и вовремя обогнуть плывущие бревна. Наконец мы добрались до деревни, носящей два имени — оба достаточно характерные — Наум-Болото и Глухая Коскора. Наверное, это действительно глухомань, потому что на песчаной косе много диких гусей и журавлей. И опять загадка: кроме уже знакомых прялок с тремя розами на красном фоне («их делали в Едьме»), одна большая с розами и листьями «барокко». Про нее рассуждения такие: купили в Шенкурске. Стало быть, искать надо по крайней мере двух мастеров в двух разных местах.

Пора, давно пора ехать в Едьму!

Возле Верхней Едьмы на горке сиротливо стоит заброшенная, свободная даже от кодхозного зерна, которое здесь иногда хранят, церквушка, вернее, часовенка. Она поменьше той, что изображена Левитаном, но того же печального облика, с одним куполком и с дранковой крутоскатной крышей, посеревшей под суровыми, северными ветрами.

Дорога круто падает вниз, но надо проехать совсем немного, и колеи уже опять лезут на угорье, да так круто, что, видно, бедовавшие здесь когда-то в дождь шоферы набросали сосновых лап. Хвойные ветки помогают машине взобраться прямо на главную улицу Нижней Едьмы. Было время —стояло здесь около сорока домов, а теперь едва десяток наберется — большинство нижнеедомцев разбрелось по городам. Зато уж те, что остались, крепки в своей любви к здешним местам. И среди них — родичи Паромовых, тех самых мастеров, о которых я столько слышал и ради которых приехал сюда.