II. «СВАДЬБА В КОКШЕНЬГЕ». ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

«Свадьба в Кокшеньге Тотемского уезда» в записи М. Б. Едемского была опубликована 1910 году в журнале «Живая старина» (Вып. 1, 2. — С. 1—48 (прилож.); Вып. 3. С. 49—96 (прилож.); Вып. 4. — С. 97—137 (прилож.). (Отдельный оттиск: СПб., 1911. 136 с — 7 фото.) Публикация имеет подзаголовок «Читано в заседании Императорского русского географического общества 5 декабря 1908 г.».

Кокшеньга - это местность в треугольнике, образованном Северной Двиной, Сухоной и Вагой. «Кокшеньгой называется местность на реке Кокшеньге с ее притоками, впадающими в реку Устью, правый берег Ваги» (Едемский М. Б. (1)). В конце XIX — начале XX в. она называлась Шевденицкой волостью Тотемского уезда Вологодской губернии, включала шесть приходов: Илезский, Верхнекокшеньгский, Озерецкий, Долговический, Маркушевский, Спасский. По современному административному делению Кокшеньга входит в Тарногский район Вологодской области с центром Тарногский Городок (Финченко А. Е.; Угрюмов А. А.). Некоторые исследователи допускают ошибку, называя Кокшеньгу деревней (Сказки и песни Вологодской области) или селом (Гура В. В.). На территории Тотемского уезда не было деревень и сел с названием Кокшеньга, нет их и в современном Тарногском районе. Кокшеньга — местность.

Кокшары считали себя потомками выходцев из Новгородского княжества (Едемский М. Б. (2)), которые, поселяясь на финно-угорских землях в XII — XIII вв., в условиях иноязычного окружения бережно хранили свои культурные традиции, не смешиваясь с аборигенами (чудью). Примерно в XIV — XV вв. вслед за первой северной новгородской колонизацией прошла «низовская», ростово-суздальская. Сложные исторические и этнические процессы отразились на формировании культуры Русского Севера. От них не была изолирована и Кокшеньга. Она не могла находиться вне сферы межэтнического влияния и взаимодействия (Зеленин Д. К., Витов М. В.). Системно описывая культурный комплекс Кокшеньги, М. Б. Едемский не занимался выявлением «культурного субстрата» Тотемского региона, ограничивая свою задачу необходимостью дать «культурный срез» локального материала, чтобы убедительнее подтвердить дорогую ему идею новгородского происхождения кокшаров и Кокшеньги как заповедника «новгородской» культуры.

Публикуя «Свадьбу в Кокшеньге Тотемского уезда», собиратель рассматривает этот текст в русле новгородских традиций. «По своим обычаям и песням Кокшеньга значительно отличается от других местностей Вологодской губернии», — пишет он в предисловии и очерчивает «зоны» новгородского влияния (Валдайский и Белозерский уезды Новгородской губернии. Шенкурский — Архангельской, Кокшеньга — Вологодской), указывает на сходство отдельных эпизодов и формул в свадебных обрядах этих далеко расположенных одна от другой местностей. «Мои наблюдения дают возможность заключить об общности их происхождения, что как раз будет стоять в полном соответствии с местными историческими преданиями о заселении Кокшеньги с Ваги» («Едемские деревни» на Ваге, «Едемское общество» в Кокшеньге).

Едемский указывает на наличие в перечисленных им обрядах общих клишированных формул типа «Благодарю, низко кланяюсь», «Охти мне да тошнехонько», сходство в ритмике и структуре отдельных стихов, в выражениях и оборотах.

Однако вывод Едемского о несходстве свадебного обряда Кокшеньги со свадебными обрядами всего региона нуждается в более убедительных доказательствах, в обстоятельном сравнительном исследовании этнографических и фольклорных источников Кокшеньги и сопредельных с ней территорий. Приводимые Едемским примеры подтверждают не только генетическую, сколько типологическую общность обрядов, сложившуюся в результате этнической консолидации, которая способствовала формированию общих культурных традиций.

Более чем через сто лет после М. Б. Едемского, в 1975 году, Д. М. Балашов и его коллеги организовали экспедицию по районам восточной Вологодчины, захватив и территорию Кокшеньги (Илеза, Озерки, Маркуша, Верхняя Кокшеньга). «Низовья Кокшенги остались неисследованными», но выводы, к которым пришли фольклористы, говорят о том, что локальные различия в каждом «кусте» деревень не принципиальны. «Все это варианты в рамках общей традиции». С выводами исследователей нельзя не согласиться, так как экспедиция с большим количеством участников работала методом безвыборочной записи, производя тысячи записей, выявляя те районы, где «фольклорная традиция образовала органически целостные разновидности» (Балашов Д. М. и др.).

Свадебные обряды (термины «обряд» и «ритуал» далее употребляются как тождественные) в Кокшеньге в конце XIX — начале XX в. продолжали оставаться официальной формой заключения браков «и соблюдались здесь с великою строгостью до самого последнего времени», — сообщает Едемский в предисловии к публикации, которая появилась в «Живой старине» в 1910 году.

Едемский был типичным представителем академической фольклористики, методологические принципы которой базировались на идее необходимости сохранения от забвения тех форм традиционной культуры, которые к концу XIX — началу XX в. утратили продуктивность. «Резкие перемены <...> не обходят самых дорогих и святых обычаев, медленно и постепенно все же стирая и вытравляя из памяти <...> и предания, и песни старины», — писал он в предисловии к публикации «Свадьба в Кокшеньге». В область фольклорных интересов Едемского не вписывались современные процессы, происходившие в традиционной культуре под влиянием социально-экономических изменений в общественной жизни, что и определяло методику его собирательской деятельности: ориентацию на информаторов старшего поколения, представители которого «сохранили чувство преданности эпическому тону», «не нарушают канон», хорошо помнят «свадебную поведенцию», «обрядовое знание» которых примерно соответствовало состоянию фольклорной традиции середины XIX в.

Едемский призывает спешить записывать: «...сойдет со сцены еще одно поколение — и, быть может, другие обычаи, другие песни придут на смену старины».

Он видит изменения в быту кокшаров, «отклонения», «утрату старины» в свадебном обряде по сравнению с концом XIX в.: «Меняется также и взгляд на роль жениха и невесты, <...> их родителей при заключении брака: принудительные браки встречаются все реже, а взаимная склонность брачущихся становится сильнее самых твердых родительских решений», обряд «против прежнего ведется далеко не так истово <...>, а песен и причитаний нынче знают значительно меньше, чем в прежнее, досельное время <...>, нарочитых плакальщиц уже нет и в помине; всякая невеста ведет причеты по-своему». Указывает Едемский и на другие отступления от старинного «заведения». Сокращается свадебная церемония: «по соображениям экономического характера» два стола заменяются одним, в «княжем поезде» не участвуют «заседливый боярин», «малые бояре», «хряпчий боярин», «поддружки», не всегда разграничиваются роли свата и дружки, свата и тысяцкого, «свадебному колдовству придают меньше серьезного значения», а «сторожа-знахари» не пользуются былым почетом и доверием, «приговорки свата и дружки далеко не всегда услышишь».

Не все отмеченные Едемским новации нашли отражение в его публикации. Он исключает из текста обряда приговоры свата и дружки: «Я все же склонен считать за ними значительно более второстепенное значение, чем, например, за причетами, заговорами и тем более песнями». Фольклорист считает присказки дружки типа «У ворот» «искусственной сказкой», не имеющей ничего общего с кокшеньгской традицией. Субъективизм Едемского в оформлении материала для публикации проявился в исключении из текста обряда (помимо приговоров дружки) заговоров, которые он дает в виде приложения, а не по ходу обряда, как это наблюдается в живом бытовании.

Едемский работал над «Свадьбой в Кокшеньге» в 1895—1896 годах, записав, в основном, весь обряд от Александры Аристарховны Е., предположительно, его родственницы, которой было в то время около 30 лет.

При подготовке публикации Едемский опирался не только на сообщения земляков, но и на живой фольклорный опыт, на свое «обрядовое знание». Он родился, вырос и около тридцати лет прожил в Кокшеньге, в большой крестьянской семье. Свадебные обряды в «живом бытовании» он мог неоднократно наблюдать на свадьбах своих сестер и братьев. Едемский был латентным носителем фольклорных преданий. «Модель» свадебного обряда была ему хорошо известна, и, скорее всего, в работе с информаторами он следовал своему сценарию, который соответствовал намерению воссоздать свадебный обряд в его «старинном виде», без всего того, что нарушало его схему. И адресант — Александра Аристарховна Е., и адресат — Михаил Борисович Едемский — являлись носителями «одного обрядового знания», что позволяло адресату вмешиваться в процесс коммуникации, направлять поведение адресанта в нужное русло. «Там, где передача не клеилась или у меня являлось хоть малое сомнение в точности (выделено мною — М. В.), я заставлял ее пропеть заново и записывал с голоса, после записи проверял у нее же, а сомнительные места и у других певиц деревни. Затем запись была проверена крестьянином деревни Харитоновской В. М Поповым, отлично знакомым с обычаями и песнями этой округи, и внесены <были> некоторые поправки согласно его указаниям».

Следует заметить, что подобная методика реконструкции свадебного обряда применялась и братьями Б. и Ю.Соколовыми. Они отмечали: «Обряд списан со слов крестьянки Е. В. Шарашовой, дополнен и проверен со слов М. И. Медведевой, опытной «плакуши», В. С. Шарашова, славившегося в округе свадебного «дружки», а также других лиц» (Соколовы Б. и Ю.). Таким же образом реконструировал свадебный обряд в 1970-х гг. и Д.М. Балашов.

Публикация М. Б. Едемского адресована читателю, не владеющему обрядовым кодом и обрядовым знанием. Поэтому он стремится восстановить недостающее звено — бытовой контекст, воспроизводя его в виде связного, изложенного литературным языком рассказа, сохраняя некоторые «особенности склада местной речи», включая в виде цитат текст основного информатора— Александры Аристарховны Е.:

«Пришедшая кумушка, к которой относились предшествующие причеты, стоит во время их со слезами, но все-таки расхваливает: "Кумушка, крепко, дородно [Хорошо] (т. е. замужем), ведь уж не то, що в девках, да уж ты не реви: не ты первая, не ты и последняя... дородно! Дородно!.. Ведь уж, кумушка, заботы побольше: надо и со скотом и везде, и воды принести..., а девкой-то ведь — только умытьсе да наредитьсе, да прéсёнка [Прялку; винит, пад. с оконч. Именит] взеть да... Що уж поделаешь, не нами заведено, такая мода, що выдают, — не переминишь"».

«Невеста просит уходящих девушек: «Дивицы, завтря, Христа ради, пораньше придите, пошлю кого-нибудь, так приходите, не дожидайтесь другово-то зóву! Немного этово времени-то!"»

«Невесту унимают: "Не реви, будет! И то уж много: никакая невеста так не причитает, весь народ удивила! Що эко, Бохрани, люди жё живут (замужем), и других отдают, да эк не ревят!»

Описание кокшеньгской свадьбы, созданное Едемским. не отражает в полной мере всех признаков, свойственных реальному обряду в его «живом» бытовании. В нем нет вариативных различий, альтернативных ходов, естественные приметы разрушения традиций ликвидированы при повторных записях и сверках. Новации сознательно не включены в текст обряда. Акт коммуникации, как следует из пояснения самого собирателя, был лишен естественного контекста — реального бытового окружения, в котором обычно проходит свадьба. Но, тем не менее, свадебный обряд в записи Едемского — это фольклорный текст, а «Свадьба в Кокшеньге» — письменный вариант обряда.

Найти универсальную формулировку понятия «фольклорный текст» очень сложно из-за широты и неоднозначности употребления термина в науке. Б. Н. Путилов рассматривает это понятие на двух уровнях: 1) «Текст, как он существует в реальной жизни фольклора<... > это текст устный, хранящийся в памяти людей»: 2) «Второе понятие относится к различным формам материализации и закрепления этого устного текста». Согласно мнению ученого, понятие «фольклорный текст» может быть применено как к устным, так и к письменно зафиксированным вариантам (Путилов Б. Н., см. также: Принципы текстологического изучения фольклора; Пропп В. Я.: Чистов К. В.).

Письменный вариант свадебного обряда в публикации М. Б. Едемского — это метатекст, «текст о тексте», словесная фиксация совокупности неречевых (актантных) и речевых (вербальных) актов, составляющих единое художественное целое.

Жанровая специфика записи Едемского определяется взаимодействием трех моделей текстов. Во-первых, автор ориентируется на жанр этнографического очерка с присущими ему детальными описаниями, наблюдениями, выводами. Во-вторых, Едемский, создавая словесное описание обряда, последовательно использует принципы построения драматургического произведения, которые подсказаны ему выступлением академика В. И. Ламанского, цитируемым в предисловии к «Свадьбе в Кокшеньге»: «Самая свадьба является <...> целым драматическим представлением в несколько актов с обширною сценою, с переменою мест действия, <…> с чередованием монологов, диалогов и хоров, с пением и пляскою, с элементами эпическими, лирическими и драматическими, причем высоколирические и драматические моменты изредка сменяются элементом комически. Ориентируясь на эту характеристику, Едемский детально описывает мизансцены, вводит в текст причетов ремарки, разбивает текст на законченные фрагменты, соответствующие актам и сценам.

Третий тип текста, использованный автором, — это фольклорный устный рассказ об обряде, со свойственными ему стилистическими особенностями.

Едемскому удалось компенсировать отсутствие естественного фона обряда большим количеством комментариев, пояснений, примечаний, позволяющих читателю войти в бытовой, обрядовый, поэтический мир «Свадьбы в Кокшеньге». Это подробное описание и самого ритуала, «программы поведения» участников обряда («свадебная поведенция»), их психологического состояния. Это и воспроизведение причитаний невесты и ее подруг, характеристика манеры исполнения причети в разные моменты свадьбы, подробное описание приданого невесты, рецепта приготовления праздничного хлеба («витушек»), «архитектуры» дома, функционального назначения его составных частей и т. д. Таким образом Едемский включает свадебный обряд в широкий контекст крестьянской жизни Кокшеньги. Однако многообразие текстов разных тематических и жанровых уровней не разрушает смыслового единства «Свадьбы в Кокшеньге».

Литература

Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба: Свадебный обряд на Верхней к Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области). - М., 1985.-С. 5; С. 25.

Витов М. В. Антропологические данные как источник колонизации Русского Севера // История СССР. - 1964. - № 6. - С. 81-109.

Витов М. В. Этнические компоненты русского населения на Севере: В связи с историей колонизации XII - XVIII вв. - М, 1964.

Гура В. В. Вологодский край и его народная поэзия // Сказки, песни, частушки Вологодского края. - Вологда, 1965. - С. XVIII.

Едемский М Б. (1) Говор жителей Кокшеньги // Живая старина. - 1905 - Вып. 1-2. - С. 97-101

Едемский М. Б. (2) Из кокшеньгеких преданий // Живая старина. - 1905. - С. 104.

Зеленин Д. К. Великорусские говоры с неограниченным и непереходным смягчением заднеязычных согласных: В связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. - СПб., 1913.

Принципы текстологического изучения фольклора. - М.; Л., 1966.

Пропп В. Я. Текстологическое редактирование записей фольклора // Русский фольклор - Т. 1. - М.;Л., 1956.

Путилов Б. Н. Современная фольклористика и проблемы текстологии II Русская литература. - 1963. - № 4. - С. 104.

Соколовы Б. и Ю. Сказки и песни Белозерского края. - М., 1915. - С. 337-356.

Сказки и песни Вологодской области / Подгот. текста С. И. Минц и Н. И. Савушкиной. - Вологда, 1955. - С. 21.

Угрюмов А. Кокшеньга: Историко-этнографические очерки. - Архангельск, 1992.

Финченко Л. Е. Традиционная хозяйственная деятельность кокшаров, устьян, ваганов в конце XIX — начале XX в.: Общие черты и локальные особенности // Русский Север: ареалы и культурные традиции. - СПб., 1992. - С. 32-61.

Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. - Л., 1986. – 107-177.

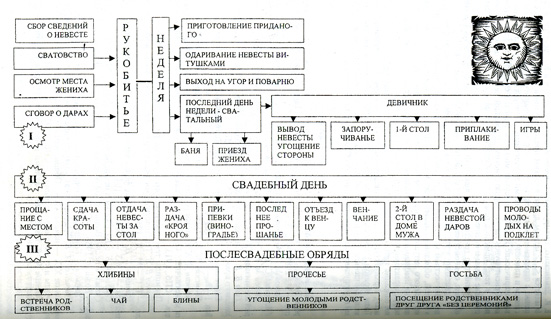

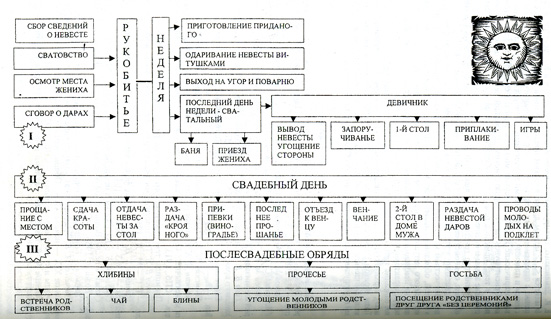

III. Композиционная схема обряда

IV. ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА КОКШЕНЬГСКОЙ СВАДЬБЫ

Фольклорное сопровождение русского свадебного обряда было необычайно богатым и жанрово разнообразным. Песни, причитания, частушки, приговоры дружки, загадки, заговоры, театрализованные диалоги, поговорки, пословицы включались в обрядовую схему на всех этапах свадебной игры. В тексте Едемского (1895, 1896, 1908 гг.) такого разнообразия нет. «К числу недостатков записи, — отмечал сам М. Б. Едемский, — надо отнести отсутствие в ней многих прибауток, приговорок сватов и дружки, которыми в изобилии сопровождались все их свадебные действия». Оправдывая их отсутствие в опубликованном в «Живой старине» тексте свадьбы, он писал: «В настоящее время рядовая свадьба обходится совершенно и теми немногими приговорками означенных лиц, которые вошли в мою передачу». Компенсируя недостаток обрядовых текстов, Едемский делает ссылки на свои ранние публикации игровых песен, припевок, а в приложении приводит заговоры. Как нам представляется, особенности печатного текста свадьбы определяются не только причинами, названными самим собирателем. Несомненно, на характер текста повлияли и методологические установки, которыми Едемский руководствовался в своей собирательской и публикаторской практике. На раннем этапе фольклорно-этнографической деятельности его отличал избирательно-субъективный подход к фольклорной информации, стремление записать тексты, «свободные» от «искусственных» импровизаций «бывалых и книжных людей». «Я все же склонен считать за ними (приговорами дружки и др. — М. В.), — поясняет свою позицию Едемский,— значительно более второстепенное значение среди произведений народного творчества, чем <...> за причетами, заговорами и тем более песнями». Особенности текста определяются также методикой работы в основном с одним информатором, Александрой Аристарховной Е., «крестьянской девицей», «немолодой уже и весьма много побывавшей на разных свадьбах».

Кокшеньгские причитания Александры Аристарховны Е. отличаются хорошо сохранившейся традиционной тематикой, четкой структурой, художественной выразительностью, эмоциональной насыщенностью. Вопленица ничего не изобретает, используя «типовые решения типовых ситуаций» (К. В. Чистов (1)), т. е. стереотипы, готовые формулы, общие места, которые передаются от поколения к поколению, формируя локальную обрядовую традицию, определяя идеологические контуры речевого поведения персонажей свадьбы. Однако традиционная консервативность фольклорной поэтики не ограничивает возможности ее индивидуального использования. Талантливость кокшеньгской вопленицы проявляется в ярких характеристиках, в умелом включении в традиционный текст бытовых узнаваемых деталей, в осложнении традиционных мотивов новыми подробностями, в создании новых «лирических единиц» (Азадовский М. К. (1)). О своей частой жизни кокшеньгская невеста рассказывает, используя традиционные мотивы, но пользуется она ими индивидуально. Эту особенность фольклорного текста, в котором «неустойчивость» (вариативность) сочетается «с устойчивостью и затверженностью составляющих ее образов и выражений» (то есть со стереотипией, инвариантностью), отмечали В. Аничков, М. К. Азадовский (2), В. Я. Пропп и другие ученые-фольклористы.

В кокшеньгской свадьбе около сотни больших и малых по объему причитаний, обращенных невестой (или девушками от ее имени) к родителям, родственникам, соседям, подругам, жениху, дружке, свахе. Основной лейтмотив причитаний — эмоциональный протест, нежелание расставаться с «вольной волькой» — девичьей жизнью. Контрастные картины счастливой жизни («У батюшки-то в добре-житье, / У матушки-то в Божьей воле») и несчастной («во проклятом замужьице») создают драматическую напряженность, которая передается через систему противопоставлений «своего» дома-Рая — чужой («сивёрной») стороне, «холодной», «голодной», «злой-то злодийнице», «злой тотарке-то съиднице»; своего рода-племени — родне «чуж-чуженя», с которой «не отмовить словечушка», а также через символические образы «галки черной», «кокушки серой», засыхающей «яблоньи кудреватой», «недорослой травоньки», «недозрелой ягодки».

В причитаниях Александры Аристарховны уделено большое внимание психологическому состоянию невесты. Иногда это просто попутное замечание: «Плачут очи-те ясные, / Да тужит сердце ретивое», или рефрен: «Охти, мне да тошнехонько». Очень убедительно передает Александра Аристарховна душевное смятение невесты. Приехал жених с прибором. Невесту вызывают из шомныши обманом: «К нам нашли да наехали / Все купцы-те торговые» и предлагают ей выбрать «каку-нибудь-то товаринку». Но когда невеста «зняла (подняла. — М. В.) брови-то черные / Да звела (возвела) очи-те ясные», то увидела «нежданных», «незваных» гостей — «чуж-чуженина», жениха. Очень выразительно передано внутреннее состояние девицы, размышление «идти — не идти»: «Как впередь-ту катитисё / Дак не несут ножки белые; / Назад воротитисё — / Пристыжу отца матушку, / Удивлю добрых людей». Психологический портрет нарисован убедительно и правдиво: «С лица-то бумажново» сошли «все белильца-те белые / Да все румянца-те алые /<...> «Да у меня, молодешеньки, у моево-то сердечика, / Да не смолы-то котел кипел, / Да не огни (огня. — М. В.) ли пучек горел».

Причитания Александры Аристарховны сохраняют традиционное клише и в то же время несут отпечаток ее личности и таланта, «личного почина». Приведем лишь один пример для сравнения, чтобы выявить долю «личного почина», loci communes всех свадебных обрядов и причитаний — просьба невесты не пускать в дом гостей «незваных» «нежданных». В кокшеньгской свадьбе этот причет состоит из девяноста трех стихотворных строк, он выдержан в эпическом плане, сохраняет архаические отголоски вражды и борьбы между родами. Композиция причета содержит троекратные повторения, как целых эпизодов, так и отдельных фрагментов текста. От других кокшеньгских причитаний он отличается масштабностью, гиперболизацией изображаемого, разработанным сюжетом, в котором есть завязка — описание в корильной манере наезда «незваных» гостей, развитие действия — три просьбы, три совета, как защититься от «чуж-чуженя». Первая просьба к отцу: построить «крут дома да круг города» «стену белокаменну», «ограду золезную», «прокопать конаву глубокую» и пропустить «рики широкие». Второе обращение — к брату — также содержит три просьбы-совета: 1) поставить «три щика золезные» на «большой дороженьке», «во чистом во полюшке», на широкой улице; 2) сковать «три замка-те немецкие»; 3) поставить у ворот «лева-звиря лютово» да «мидведя страшново». Гости «постоят, поколотятсе / Да перевозу напросятсе <...> Лев-от звирь поворотитсе, / Дак конь назад заворотитсе» — свадьба не состоится. Подробно развернутый мотив-просьба, оригинально разработанный вопленицей, сохраняет момент ожидания, заступничества. Третья просьба невесты отличается бытовой конкретизацией, резко снижает эпический пафос причета, возвращает слушателя и саму исполнительницу в реальный мир: «Не пропейте, Христа ради, / Меня на винной-то чарочке / Да на пивной-то братынечке». Кульминация причитания — рассказ о несостоявшихся надеждах, одиночестве невесты: «Не могла доконатисе (допроситься, убедить. — М. В.) / Не родимому батюшку / Не цветочку баску яблочку» — «родимому брателку». Однако конец причитания (развязка) «выпадает» из традиционно ожидаемой ситуации смирения невесты со своей участью. «Личный почин» индивидуализирует всю причеть: не стоит «возноситься» ни «родом-племенем», ни «иминьс(т)вом—богатис(т)вом», жить нужно «своим умом-разумом, / Да своей буйной-то головой».

Этот причет сохранился в Кокшеньге до наших дней. Сто лет спустя, в тех же местах, где Едемский работал с Александрой Аристарховной, его записала в сильно сокращенном виде (14—20 стихотворных строк) экспедиция ЛГУ (Балашов Д. М. и др.). Мотив — просьба защитить невесту и выставить «три щика» и «лева-звиря» — повторяется, но вне обрядового контекста он не представляет художественного интереса.

Обрядовый эпизод с просьбой «зарубить дорожку», чтобы «злым цюжим людям», «злодеям» «не пройти бы да не проехати» встречается в белозерской свадьбе, записанной братьями Соколовыми примерно в то же время (1908 г.), но он занимает всего двадцать стихотворных строк, эпизод не развернут, поэтика упрощена, хотя традиция еще сохраняется (Соколовы Б. и. Ю.).

Даже столь поверхностное сопоставление однотипных причитаний выявляет незаурядное мастерство Александры Аристарховны, богатый запас «фольклорного знания»; умелую импровизацию, печать большого жизненного опыта и таланта.

Общерусские свадебные причитания органично связаны с развитием драматургического обрядового сюжета. К. В. Чистов выделяет четыре наиболее характерные для свадебной традиции группы причитаний: «сговорные», исполняемые в момент сватовства и рукобитья; «гостибные», сопровождающие прощальные объезды невестой родственников: «баенные», приуроченные к обрядовому мытью невесты, и завершающие цикл обрядов перехода — «свадебные» (2).

При изучении любого фольклорного жанра необходимо учитывать его географию, для Кокшеньги характерны все типы причети, кроме «гостибной». В Кокшеньге не было обычая делать прощальные объезды. Родственники сами приезжают проститься и утешить невесту. Причитания, приуроченные к их приезду, входят в цикл «нидильной» причети.

Каждая группа причитаний имеет устойчивый тематический круг мотивов. Все причитания в структуре обряда подчинены единой идее — утверждению и закреплению брачного союза, созданию нового родового коллектива и пространства. Основная тема — отторжение невесты от своего «роду-племени», переход в семью мужа. Все обрядовые действия, вся тематика причитаний группируются вокруг этого центрального момента, составляют единый фольклорно-этнографический комплекс, единый текст, единый сюжет. Взаимодействие обрядового (акционального) и словесного (фольклорного, вербального) текстов на разных этапах «движения» обряда различны.

В первой части свадьбы (до девичника) вербальный текст дает эмоциональный фон, причитания фиксируют эмоциональную реакцию девицы на происходящее: договор родителей со сватами и т. д.

Во второй части свадебной игры, начиная с «Бани», фольклорный текст «озвучивает» происходящее, подробно комментируя, что происходит. Невеста высказывает конкретные просьбы — «походить городочками-улочками», просит отца заплатить «за полетки-те денежки», дает наказ сестре, как хранить «чесну красоту», подробно описывается «передача» невесты «за столы», ее переход по «крутой лисенке», прощание с местом и т. д. Причитания при этом сохраняют эмоциональную напряженность и драматизм.

В свадебной лирике Кокшеньги нет песен. Их заменяют приплачки — разновидность причитаний-величаний, обращенных к присутствующим гостям и прибору от имени невесты при угощении пивом. Едемский описывает порядок угощения и приплакивания. Сначала «приплакивается» «сторона» (соседи), а затем, «другим голосом», приборяне. Смена голоса, отличного от обращенного к «стороне» (акт речевого поведения), подчеркивает большее расположение к новой родне, что наглядно подтверждается приплачкой: «По за столу-ту дубовому, / Да по брусовой-то лавочке, / Да сидит гость-от излюбленной, / Да сидит Осип Степанович» и т. д. Величальный образ в приплачках создается в соответствии с традиционными представлениями о красоте и достоинстве человека. В приведенных Едемским припевках основной положительной приметой величаемого юноши являются кудри: «Голова-то во сто рублей, / Да кудри в пятьдесят рублей, / Дана икажной кудриночке, / Да по скаченной жемчужиночке. / Да за кажну жемчужиночку, / Да по пети рублей плачено». Мотив кудрей, как отмечает Н. П. Колпакова, особенно часто встречается в песнях, характеризующих юношу в период жениховства. Песни типа «кудри» исполнялись не случайно. Волосы в народных представлениях – показатель жизненной силы человека, его здоровья, символ нравственной чистоты, красоты, целомудрия. Характеристика величаемых варьируется с учетом индивидуальных особенности персонажа. «Да со мной есть во товарищах, / Да удал добрый-от молодец <...> / Да голова-то во сто рублей, / Его кудри во тысечю; / Да умное, да разумное, / Ученоё да и грамотноё». Функция величаний-приплачек имела конкретную цель — плату за величание — и магическую. В величаниях сохраняются элементы продуцирующей магии: обозначенные качества (красота, богатство, ум и т. д.) должны закрепиться за адресатом, материализоваться.

При раздаче «крояного» исполняются припевки. В специальной статье «Припевки в Кокшеньге Тотемского уезда» Едемский настойчиво подчеркивает необходимость различать два типа припевок: 1) приуроченных к беседам и вечерованьям и 2) исполняемых в ходе свадебного обряда, в которых «восхваление и величание» является составной частью церемонии. Во время кокшеньгской свадьбы жениху и невесте припевают обыкновенно «виноградье», и за припевку девицы получают витушки, а гостям в это время раздают «крояное» в виде маленьких пирожков. В «виноградьях» величаемые персонажи (жених, невеста, тысяцкий, сваха и др.) описываются более детально. «Виноградья» имеют довольно устойчивую композицию. В зачине изображается дом молодых. Он отличается от всех домов, подчеркивается его выделенность, необычность: «Во чистом во поле / Да на крутой на горе, / На зеленом на лужку / Да возле речушки <...> / Чей двор-от стоит / Да чей высок терем?» Формула богатства дома дополняется формулой-характеристикой хозяев (Ивана-молодца и Марьи-души), их согласной жизни. Далее в иносказательной идеализированной форме выражается (как и в новогодних колядках) пожелание благополучия: «Червлен кораб(л)ь идет / Да живота (имущества. — М. Б. Едемский) много несет — / Ивану-молодцу / Да на житье, да на бытье, / А Ивановой жене да на богатис(т)во».

В свадебных «виноградьях»-пожеланиях достаток будущей семьи изображен через метафору, которая затем объясняется. Свадебные величания имеют аналогию в календарном фольклоре.

В кокшеньгской свадьбе нет специальных корильных песен. «Корильная» тема включается в причитания невесты и ее подруг, содержит мотивы пожелания неблагополучия, укоры в обмане, шутливые характеристики. Невеста желает свату иметь «сорок сыновей», «пятьдесят дочерей» и «единова не жонивать, / Да едины бы дочери не отдавывать», упрекает свата в обмане: «Лесливый сватушко <...> Говорил да обманывал, / Що у чужа-чуженина /<...> Решатом деньги мирили / Да за окошко-то сыпали», а оказалось: «Да из злата-то серебра, / Из посуды-то медные — / Крест да пуговица, / Из скота-то рогатого — / Торакан да жужелица».

В корильных причетах подчеркивается чужеродность свата, сватьи, дружки. Их появление в доме невесты сравнивается со стихийными бедствиями: «Да не за вешняя вода / Ко двору прилеваласе, / Подворотню-ту вышибла / Да во дворы залеваласе, / Да на мосты-те сплескаласе, / Да в избу все забираласе» — это появляются «гости нежданные», «незваные»; или: «Не туча-гром подымаетсе — / Сват с места сымаетсе». «Антиповедение» окружения жениха несовместимо с нормами поведения в мире невесты, вызывает новую формулу укора: «Да не умеет-же друженька (или сватьюшка) / Вдоль по терему пройти, / Да с людьми слово-то мо(л)вити, — / Видно эта-то друженька, / Она в людях не бываючи / Да и людей не видаючи». «Наша дружка ты княжая, / К нам не бойко-то подступай, / С нами не громко-то говори: / Ты не в вольной дом (в)ступиý , / Ты не вольну дочь берешь».

Корильные причеты пародируют величания. Величальные мотивы получают шутливо-ироническую интерпретацию, что приводит к снижению образа «чужих»: «Наша дружка-та княжая, / Она в лукошко-то сряжёна, / За столом заблудиласе. / Да пирогом подавиласе». Существует предположение, что в древности корильные песни носили заклинательный характер с пожеланием «коры», отражали неприязненные отношения между родами. Этот смысл со временем утратился. В свадебном обряде Кокшеньги «корения» воспринимаются как насмешка, подшучивание, подчеркивающее «антиповедение» персонажей из рода жениха. В контексте свадебного обряда корильная тема снижает драматическую напряженность, выражает стихийную потребность в игровом факторе, в радости и веселье. Гротеск, гиперболизация создают комические ситуации, вносят мажорную ноту в печальную атмосферу свадебного обряда.

Литература

Азадовский М. К. Ленские причитания // Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре, - М.; Л., I960. - С. 114-174(1), 131-133(2).

Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян. Ч. 2. // Сборник Отделения русского языка и словесности АН - Т. LXXVIII. - СПб., 1905. - С. 370.

Балашов Д. М. и др. Русская свадьба. - С. 113-114.

Едемский М. (1) Вечерование, городки (хороводы) и песни в Кокшеньге // Живая старина - 1905. - Вып. 3-4.

Едемский М. Б. (2) Припевки в Кокшеньге Тотемского уезда // Живая старина - 1909. - Вып. 1. - С. 28—33; 1910. - Вып. 1-2. - С. 108-120.

Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. - Л., 1965. - С. 99.

Лирика русской свадьбы / Издание подготовила И. П. Колпакова. - Л., 1973.

Пропп В. Я. Морфология сказки. - Л., 1969. - С. 24. Автор, анализируя волшебную сказку, отмечает наряду с «поразительным многообразием» и ее «поразительное однообразие, повторяемость».

Соколовы Б. и Ю. Сказки и песни Белозерского края. - М., 1915. - С. 337 - 356.

Чистов К. В. (1) Народные традиции и фольклор: Очерки теории. - Л., 1986. - С. 113.

Чистов К. В. (2) Свадебно-обрядовая поэзия // Русское народное творчество. - М.. 1966. - С. 84-90.

Свадебный обряд Кокшеньги, представленный в записи М. Б. Едемского, является источником изучения не только фольклорной традиции в ее местной, локальной разновидности, но и народно-поэтического языка.

Огромное внимание собирателя к фольклорному слову вполне объяснимо. Для исследователя, который ставил своей целью показать местные особенности обряда, одинаково значимы как сами ритуальные действия, так и сопровождающие их слова, речевое поведение участников обряда. Собиратель не оставляет без комментариев наиболее значимые, ключевые слова, важные для понимания смысла обряда, отдельные фольклорные формулы, диалектные слова и выражения. Свадебная терминология — один из компонентов, важных для М. Б. Едемского при сопоставлении свадьбы в кокшеньгской традиции с обрядами других севернорусских территорий.

Благодаря огромной собирательской работе и жизненному опыту, Едемский был прекрасным знатоком местной свадебной традиции. Автор подчеркнуто избегает субъективной оценки фактов (все оценки сосредоточены в основном в предисловии, предваряющем описание), подвергая интерпретации не сам обряд, а только рассказы о нем, сопоставляя и соединяя их. Конечно же, информация при этом подвергается тщательному отбору (все, по мнению собирателя, несущественное отсеивается), но не искажается. Собиратель стремится создать эффект «самопонятности» текста, собственно авторские пояснения скупы, немногословны и для читателя явно недостаточны. Это требует от современного исследователя при подготовке материалов Едемского к публикации, прежде всего тщательного комментирования текста.

В современной науке сложилось мнение о том, что язык (стиль) фольклора представляет собой особую разновидность русского языка, имеющую наддиалектный характер (Десницкая А. В., Оссовецкий И. А., Тарланов 3. К. и др.). Это проявляется в особенностях семантики слов, в их устойчивой сочетаемости, в системе экспрессивных выразительных и изобразительных средств (Хроленко А. Т.). Слова в фольклорном поэтическом тексте вступают в смысловые отношения, несвойственные литературному языку и обиходно-разговорной речи, их значения подвергаются трансформации. Эти закономерности носят общерусский характер и не могут быть приписаны какой-то одной локальной традиции, использующей территориальную разновидность языка — диалект.

Язык свадебного фольклора отличается от нефольклорного своими особыми функциями, поскольку используется в особой, отличной от повседневных ситуации с целью особого воздействия на адресата речи и решения задач эстетического плана.

Свадебная причеть в записи Едемского характеризуется активным использованием средств эмоционально-художественной выразительности. Среди них можно назвать многочисленные слова с экспрессивно-оценочными суффиксами (молодешенька, тошнешенько, татюшка, сватушко, кручинушка, крылечико, коленушки, привыканьицё, ручка правенька), усилительные повторы, тавтологические экспрессивные сочетания (Евгеньева А. П., Гусарова Н. Д.) {чуж-чужень, вдивь сдивоваласе, волька вольная, хвалиý да нахваливаý, севогод да севогоды, спишь-высыпаишьсе, пришла-прикатиласе, письмо-грамота, я не вольна-то вольница, не сама самовольница), восходящую градацию, основанную на контекстуальной синонимии, анафорическое использование слова да как в значении различных сочинительных, подчинительных и присоединительных союзов так и в функции препозитивной частицы с разной семантической нагрузкой, усиливающее ритмические повторы. Использование этих и других средств связано с основными функциями текста — выражением ритуального страдания невесты, экспрессивным воздействием на слушателей, а также с автокоммуникацей, целью которой было поддержание самой причитальщицы в нужном эмоциональном состоянии.

Для кокшеньгского свадебного фольклора, как и для общерусского, свойственно использование устойчивых эпитетов (я молодешенька, лебедь белая, печель великая, родня сердечная, спорядовна суседушка, лестливой сватушко, поле чистое, светлая свитлица — столовая горница, хлеб белый, пиво пьяное, вино зеленое, белые рученьки, буйная голова, шаль семишоýкова, скрута-сряда добрая и др.), а также устойчивых номинаций, выражающих ролевую оценку исполнительницы в контексте обряда: схожо красное совнышко, мой корминец ты, батюшко (отец невесты), тоска-слеза горечая, сухота сердечная (мать невесты), богоданный батюшко (свекор), богоданная матушка (свекровь). цветочек баской яблочек (брат невесты), косатая ласточка (сестра невесты), дивицы, лебеди белые, сизые голубушки (подруги невесты). Данная оценка обобщена, типизирована, лишена субъективизма и не отражает реальных качеств называемых в тексте реальных людей.

Особую выразительность причетам невесты придают фигуры восходящей градации, усиливающие эмоциональное напряжение: Розведут-то добры люди, да розвезут // Вороны кони, // Да розобьет-то погодушкой // Во все четыре сторонушки. Неминуемость судьбы-разлуки, обреченность девицы подчеркивается градационным рядом (добры люди разведут — вороны кони розвезут — розобьет погодушкой), где целенаправленное действие человека последовательно сменяется действием животного и стихии. Градация подчеркивается переходом от личных синтаксических конструкций к конструкции безличной.

Психологическому воздействию, нагнетанию служит, например, описание состояния невесты по нарастающей: от физической слабости до полной утраты способности к действию как результата крайнего психического напряжения:

У меня, молодешеньки,

Ноженьки подгибаютсе,

Да рученьки вниз опускаютсе,

Да захватило сердеченько:

Не могу сказать-то словеченька.

Фигура восходящей градации выявляет смысловые отношения между фольклорными словами и выражениями, представляя собой ряд контекстуальных синонимов — смысловых, экспрессивных или с символическим значением, с усилением степени интенсивности признака, действия, оценки и т. д. (У их не вино-то зеленое — // Все ведь зелье проклятое, // У их вода-та болотная, // Да ржавчина подколодная.)

На усилительном тавтологическом повторе строится также ряд насмеяться — во глаза награеть: «Да надо мной насмиелисе // Да во глаза-те награели!») Глагол граять в русском языке имеет значение “каркать” и используется для характеристики звуков, издаваемых птицами. Слово награивать в значении “каркать” известно севернорусским говорам (СРГК). М. Едемский в примечании дает толкование слова «граеть» — “смеяться в глаза, высмеивать и вышучивать”. Словарь вологодских говоров фиксирует современное награяться ”насмеяться, посмеяться”; “вдоволь поиздеваться над кем-л.” (СВГ). Благодаря метафорическому значению, ассоциации с криком вороны, негативно оцениваемым в народной культуре, глагол награять обладает большей эмоциональностью и экспрессивностью, чем его синоним насмеяться.

Градация проявляется и в конструкциях типа: Ты изволь-ко нам сказывать, // Да сказывать — не обманывать, // На словах не затаивать. Повтор синонимичных единиц в подобных случаях строится на смене модальности утверждения или отрицания: Мои корминец-от батюшко, // Он моýчит да не говорит, // Да мне ответу-ту не даёт!.. (Отсутствие действия — отрицание действия — нежелание действия как негативная реакция.)

По мнению Н. И. Толстого, знаковая система обряда определяется взаимодействием нескольких кодов: вербального (слово, текст), предметного (ритуальные предметы, атрибуты) и акционального (жест, действие) и др. Разные знаки способны служить выражению одного и того же смысла, пояснять, дополнять, замещать, а иногда и порождать друг друга (Толстой Н. И.).

В контексте обряда наблюдается синонимизация слова и вещи, слова и действия. Например, глагол покопаться в кокшеньгской причети употребляется в составе устойчивой формулы покопаться в горюшке, входит в градационный ряд, используемый при этикетном обращении невесты с просьбой к подругам или родственникам: «Я об чем вам побьюсь челом II Да в горюшке поконаюсе, II Да у резвых ног покатаюсе (хрястается)...»; «Я об чем жё побьюсь челом, // Да в горюшке поконаюсе, // Низко всем поклоняюсе {кланяется до земли)». Градационный ряд, кроме вербального действия, включает и действие физическое.

По мнению многих исследователей, изучение языка фольклора невозможно без обращения к системе культурных концептов, поскольку национальный язык отражает сложную концептосферу, сформированную в процессе развития этнической культуры и народного менталитета (Лихачев Д. С). Концептуальный подход, разрабатываемый в рамках логического анализа языка, в настоящее время получил широкое признание в отечественной лингвистике (Степанов Ю. С, Арутюнова Н. Д., Толстой Н. И., Никитина С. Е., Урысон Е. В., Левонтина И. Б. и др.). Концепты представляют собой устойчивые ассоциативные поля, «пучки» представлений, традиционно закрепленных за определенным понятием и обозначающим его словом.

Концептуальная близость слова и предмета-символа, действия реального и действия только названного определяют системную организацию языка обряда, способствуют установлению синонимических и антонимических и других отношений между знаками разного порядка, что влияет на семантику фольклорного слова. Знаками, имеющими один и тот же смысл в контексте обряда, становятся, например, украшения невесты (кольцо, гойтан, лента) и словесные формулы «дивья красота», «дивий век», «гулянка веселая»; витушка и «розлука великая». В связи с выражением одного и того же концепта в кокшеньгских свадебных причитаниях отождествляются Киев и Соловецкий монастырь (центр православного мира): «Она ушла-укатиласе / К Соловецким-то за море, / Да в Киев Богу молитисе», лев и медведь (магический защитник): «Да застрили-ко, мой братеýко. / Да лева звиря-то лютово, / Ты мидвидя-то страшново», Богородица и Троица (сакральная небесная защитница): «Да взмолюсь, молодешенька, / Присвятой Богородице: / Уж Присвятая ты Троица / Да Божья Мать Богородица <…>».

Воспроизведение традиционных поэтических концептов свадебного фольклора в тексте причети требует использования устойчивых словесных формул, которые часто сохраняют лексику, выпавшую из повседневного употребления. Семантическая специфика фольклорного слова, очевидно, достаточно четко осознавалась Едемским. Это нашло отражение в авторских примечаниях и комментариях. Собиратель неоднократно отмечает, многие слова и выражения, грамматические формы, встречающиеся в свадебном фольклоре Кокшеньги, не употребляются в живой повседневной речи кокшаров.

Таким образом, наиболее полно и точно записанная совокупность свадебных обрядов, длящихся на протяжении значительного времени, служит важнейшим источником и инструментом описания концептуальной системы отдельного территориального этнодиалекта. Это определяет уникальность записи кокшеньгской свадьбы Едемским, включающей наряду с фольклорным текстом и детальное этнографическое описание.

I

Литература

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. - М., 1999.

Гусарова Н. Д. Сочетание однокоренных слов в структуре стиха причитания // Язык и стиль произведений фольклора и литературы. — Воронеж, 1986. — С. 28

Десницкая А. В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. — 1970.

Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII — XX вв - М., 1963.—С. 250.

Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 1993. — № 1.

Логический анализ языка. Культурные концепты / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. — М., 1991.

Логический анализ языка. Языки этики. — М, 2000.

Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. — М., 1993.

Оссовецкий И. А. О языке русского традиционного фольклора // Вопросы языкознания. — 1975. — 5.

СВГ — Словарь вологодских говоров. — Вып. М — Н. — Вологда, 1990. — С. 32.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. — Вып. 3 - СПб., 1996. — С. 310.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. — М., 1997.

Тарланов 3. К. Язык русского фольклора как предмет лингвистического изучения // Язык жанров русского фольклора. — Петрозаводск, 1977.

Толстой Н. И. Язык и культура // Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М.. 1995. — С. 23—24.

Урысон Е. В. ДУХ и ДУША: К реконструкции архаичных представлений о человеке // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. — М., 1999- — С. 11—25.

Хроленко А. Т. Ассоциативные ряды в народной лирике // Русский фольклор. — Т. 21. Поэтика русского фольклора. — М., 1981.

VI. ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА В ЗАПИСИ М. Б. ЕДЕМСКОГО

Несомненной заслугой Едемского является отражение в записи особенностей диалектной речи. «При передаче всюду старался я удержать особенности склада местной речи и только изредка для связи и пояснений вставлял свои замечания или придавал рассказу (только не стихам) несколько более грамматическую форму, сохраняя всюду, где возможно, и в рассказе подлинные слова и выражения», — замечал он. Едемский, изучавший особенности местного диалекта (см., например, его работу «Говор жителей Кокшеньги»), последовательно отражал их и при записи фольклорных текстов. Стремление к научности и этнографической точности записи придает тексту «Свадьбы в Кокшеньге» особую ценность.

Собиратель последовательно комментирует диалектные слова и выражения. Данное комментирование осуществляется разными способами — в сносках:* совесть, в значении — согласие, дружба, взаимное доверие;* зеблина — общее обозначение многих уродств и болезненных перерождений тканей дерева, объясняемых действием холода, от которого эти места позябли (будто бы); переносн, знач. — недостаток, порок, иногда скрытый, давнишний и закоренелый: в качестве уточнения после поясняемого слова в тексте: перепаласе (т.е. напугалась), стоит на «мосту» (т.е. в сенях); невеста иногда «обмирает» (падает в обморок); заправный, т.е. зажиточный, жених и др. Иногда значение слова в тексте поясняется за счет расширения контекста, предлагаемого в скобках: гости все изнасажены (на сани).

Однако комментирование языковых особенностей обряда Едемским не лишено недостатков. Субъективное восприятие народной речи автором проявилось, прежде всего, в избирательном комментировании диалектизмов. Главной целью собирателя было максимально полное, этнографически точное и объективное описание обряда со слов носителей фольклорной традиции. Толкование фольклорного текста дается им только в самых необходимых случаях. Поэтому остается без комментариев большое количество слов, известных и привычных уроженцу Кокшеньги, но непонятных потенциальному читателю, не обладающему сходным культурным опытом: робить, братеўко, отшатитисе. поконатисе, гойтан, севогод, переужина и др.; или тех, значение которых устанавливается из контекста: «Я орала, боронила, // Да угороды городила»; «Видно я-то отходила, // Да видно я-то отгуляла // Городочками-улочками, // Да баскими кружочками...»; «Мне бедно да позабедно // На корминеца батюшка»; «Во времечко-то гулящее // Да во игру-ту веселую»; «Нам приходят-то росстанюшки! // Нам росстатьсе не хочитсе, // Да розойтись не подумано...» и др.

В отдельных случаях, объясняя значение слов и выражений, Едемский опирается на собственное знание местного говора: «Куть — угол около печки, отделенный от остальной избы завесой или переборкой, представляющий род маленькой кухни. В разговорной речи слово куть заменяется словом шомныша». В других — вероятно, основывается только на объяснениях, данных рассказчиком: «Он стоит-то, как стрильница*... — *Весь в дырах». Ряд слов и устойчивых формул, сохраняемых фольклорными текстами, видимо, был непонятен собирателю, а в некоторых случаях и информанту, от которого велась запись, поэтому такие факты поясняются приблизительно и не всегда точно.

Среди морфологических явлений, свойственных говору Кокшеньги, автор воспроизводит существенное для дифференциации диалектов качество согласного в окончаниях прилагательных и местоимений -ого, -его: хорошово, сердечново, единово, раннево, чево, моево; характерное для вологодских говоров произношение возвратного постфикса [с'е] в глагольных формах: здымаитсе, молятсе, оставайсе, догляделасе, суффикса форм сравнительной степени -ае: скоряе, поскоряе, использование грамматически согласуемых постпозитивных частиц: родня-та, слезлива-та матушка, глаза-те, слезливы-те матушки, родню-ту, Христу-ту, широку-ту улицу; двусложные окончания прилагательных и местоимений в форме женского рода, ед. ч., род. п. и дат. п.: до весны-то до красные, поверх буйные головы, у тетушки-то родимые, без думы-то крепкие да без печали великие; поконаюсе, тетушка, от великие совисти, ото всие тоски-жалости; по всей родне-то сердечною; да по зоре-то вечерною, да середи ночки темною; отсутствие чередования в формах глаголов с основой на [г], [к]: напекёт, напекено; употребление сложных предлогов: no-под небесам, с-по родне и соответствующих приставок (например, спорядовна суседушка); особенности в склонении некоторых имен, в спряжении глаголов и многое другое.

Между тем отражение фонетических особенностей местной речи при записи кокшеньгской свадьбы М. Б. Едемским имеет свою специфику, о чем следует сказать более подробно.

Помимо оканья (отласничек, росстатьсе), среди фонетических; явлений в области гласных наиболее часто собиратель отмечает сохраняемый говором, в отличие от литературного языка, звук [и] на месте древнерусского гласного, обозначавшегося буквой Ђ («ять»): дивицы, писни. мистичко, висть, надийсе, билильца, стрича, мидвидь — или [е]: сеживать; чередование [а] и [е] после мягкого согласного в севернорусских говорах: дедя, ростенись, потенитсе, опеть, петьдесят, горечий, преник и др.; ёканье, чаще заударное (произношение безударного [о] после мягкого согласного на месте [e]): четыре, чёво, писёнок, пресёнка, подруженёк, горе, оружье; неизвестный литературному языку переход [э] в [о] под ударением: сусёдушок, полотёнышко и некоторые другие. Звук [о] после мягкого согласного передается автором при помощи буквы ё.

К числу диалектных особенностей в области произношения согласных, фиксируемых собирателем, следует отнести утрату конечного [т] или [т'] на конце слова в сочетании [ст], [с'т']: ес(т)ь, жалос(т)ь, совис(т)ь, дас(т), хвос(т), иногда сохраняемую другими грамматическими формами (жалос(т)ью).

В записи текстов кокшеньгской свадьбы Едемский последовательно представляет характерную черту многих севернорусских говоров, в том числе и говоров Вологодской группы, — губно-губной согласный звук [w] на месте литературного [л] перед согласным или в абсолютном конце слова, иногда звучащий как краткий гласный [ў]: соўнышко, шоўковый, братеўко, ступиў, скочиў. осердиўсе. Иногда этот звук передается автором при помощи буквы «вэ»: совнышко, нарезавсе.

Пояснение произношения или формы слова дается автором в сносках: Три щика* - те золезные. — *Штыка; Да не огни ли* пучек гореў... — *Родит. п., вм. не огня; в этнографическом описании уже поясненные или узнаваемые слова заключаются в кавычки: Невеста стоит в кругу девиц и начинает причитать, обращаясь к матери, которая стоит в шомныше и не выходит, покуда невеста не «хреснитсе».

Однако в целом запись строится в соответствии с принципами русской орфографии. Совмещение в одном тексте избранных автором приемов фонетической транскрипции и принципов орфографии, не связанных с отражением на письме особенностей произношения, иногда даже в пределах одного слова, делают запись противоречивой. Например: на поез(д) вместо на поес(т), покаишьсе вместо покаишсе и т. п. Ср., также:

Да напередь-ту послать некого,

И сзад-то ждать нечёво!

Многие, хотя и не все, подобные отступления от общих принципов записи можно объяснить стремлением автора сделать текст «самопонятным», удобным для чтения. Так, например, при записи заключаются в скобки непроизносимые согласные: здрас(т)вуй, жалос(т)ливый, сер(д)цё. Ср. разграничение на письме диалектной приставки з- (вариант литературной вз-) и приставки с-, стремление сделать узнаваемой приставку в слове россовалисе и т. п.:

Бунтом все збунтовалосе,

Уж я вдивь сдивоваласе, —

Все по окнам розсовалисе...

В настоящей публикации написание приставок роз-, без- дается в соответствии с произношением (фонетический принцип написания, определяемый нормами современной орфографии).

Достаточно непоследовательно фиксируются собирателем сочетания звуков [ч], [ш'], [ш], [ж] с гласным [о]: изналажоны, изнапряжены и заслужёное и заслужоное, батожёк, жоних и жёних, жёнишок, частица жо и жё; ключёвую, отчёво, чётыре, вечорается и злаченые, об чем, пучёк, ямщичек; ещо, що, игрыщов и ещё, щёкатою и др. В настоящей публикации сохранено авторское написание этих слов, возможно, отражающее разное качество согласного.

При редактировании текста было приведено в соответствие с требованиями современной орфографии слитное, полуслитное и раздельное написание отыменных наречий и междометных сочетаний, написание частиц -ка, -то, бы, же, ли, не и ни.

Большую трудность для правки вызвали случаи использования в фольклорном тексте сложных (двойных) предлогов. При записи фольклорных текстов, а иногда и в лексикографической практике, неверная интерпретация подобных фактов нередко приводит к появлению «словарных фантомов», к фиксации не существующих в народном языке слов. По мнению исследователей-диалектологов, «фантомы искажают целостную картину языковой действительности, в словарях они часто представляются синонимами действующих слов, они затемняют этимологию устойчивых сочетаний, внося смысловую несуразицу» (Попова. Н. В. Словарные фантомы как следствие переразложения сложных предлогов // Проблемы русской лексикологии и лексикографии: Тезисы докладов межвузовской научной конференции 13—15 октября 1998 г. — Вологда, 1998. — С. 96). В качестве примера словарного фантома в данных работах приводится слово подоконье в устойчивом сочетании no-под оконью ходить (в «Словаре русских народных говоров» один и тот же пример приводится в статье на слово оконье и подоконье). Ср. у Едемского: «По подоконью хожено // Да Христа ради прошено» (вместо no-под оконью, где по-под — сложный предлог, а оконье — собир. к окно). В сноске автор дает примечание к слову подоконье — «под окнами». В то же время Едемский использует «местное» слово подоконье с предлогом «о и в описании свадебных ритуалов: «Посылают обыкновенно подростков-ребятишек, которые, перебегая от одного дома к другому, стучат по подоконью и кричат: "На поез(д) гостите!"».

В связи с этим представляется небесспорной объективность отражения языковых фактов в текстах: Покатись-ко, зычёнь голос, // Во все чётыре-те стороны, // Далеко по сырой земле, // Да высоко по поднебесью (по-под небесью?). (Ср. аналогичную конструкцию другом причете: Да покатись, мой зычён голос, // Далеко по сырой земле, // Да высоко по-под небесам). Едемский записывает наречие сыздаранья и толкует его “заранее, заблавременно”: «Потужливы-то братьица — // Не отдают, не печалуют, // Сыздаранья (с-из да ранья?) отказывают». Однако в другом контексте слово проявляет признаки имени существительного, ср.: «Да поры-то до времечка // Да сыздаранья-то раннево» (ранье раннее с предлогом с-из и частицей да или сыздаранье раннее?) и др.

Восприятие собирателем устного языка фольклорного текста как особой системы, не подчиняющейся письменным литературным нормам, обусловило относительную свободу в выборе и постановке знаков препинания. Авторская пунктуация часто носит произвольный и формальный характер, поэтому в фольклорных текстах она потребовала редактирования. Подобная правка обусловлена необходимостью правильного смыслового и интонационного членения, важного для современного прочтения и понимания текста. Например:

Що не громы-те грянули

Да по рукам-то ударили...

(Запись М. Б. Едемского)

Що не громы-те грянули —

Да по рукам то ударили...

(Исправленный вариант)

Гляда, мне молодешеньке

Сходит со(л)нцё низёхонько,

Белы дни коротёхоньки,

Идёт времё скорёхонько.

(Запись М. Б. Едемского)

Гляда мне, молодешеньке, —

Сходит со(л)нцё низёхонько,

Белы дни коротёхоньки,

Идёт времё скорёхонько.

(Исправленный вариант. В данном контексте гляда — слово категории состояния со значением 'видится, видно'.)

При редактировании текста приведено в соответствие с современными нормами использование знаков препинания в предложениях с вводными конструкциями и обособленными членами предложения. В ряде случаев сохранена авторская пунктуация при обособлении определений и обстоятельств, особенно там, где пунктуационная правка влечет за собой нарушение смысла либо требует изменения синтаксической структуры предложения.

При подготовке текста приведено в соответствие с современными требованиями включение в авторский текст чужой речи и ее письменное оформление. Например:

Когда невеста закончит свои необходимые при этом причеты и ее начинают упрочивать выпить уже не только жених, но даже и родители, она начинает отговариваться, что «мы к водочке не привычны, а вот разе преников-то уж возьму», и снимает с подноса все пряники, которые завязываются в платок и передаются одной из близких подруг . (Текст М. Б. Едемского.)

Когда невеста закончит свои необходимые при этом причеты и ее начинают упрашивать выпить уже не только жених, но даже и родители, она начинает отговариваться, что: «Мы к водочке не привычны, а вот разе преников-то уж возьму», — и снимает с подноса все пряники, которые завязываются в платок и передаются одной из близких подруг. (Исправленный вариант.)

Сюжетно-композиционная структура свадебного обряда интерпретирует инициальные формы перевоплощения, отражающие этапы перехода невесты в новый социальный статус замужней женщины: отторжение от «родни сердечной», активное сопротивление невесты этому отторжению, «временная смерть» — утрата девичьего статуса (вне рода, вне коллектива), постепенный выход из «пограничного состояния» — подготовка к переходу в род «чуж-чуженя», сам переход, «второе рождение» — обретение статуса замужней женщины, приобщение к новому родовому коллективу.

Однако эта линия развития отражает идею свадебного обряда не до конца. Акт «второго рождения» символизирует также породнение двух вначале оппозиционных родов и отражает космогонические представления, связанные с концепцией формирования нового, расширенного, родового пространства. «Хаос», беспорядок, возникший при столкновении двух чужих миров в начале обряда, заканчивается утверждением мира, порядка, Космоса. «Для традиционных обществ, — отмечает Мирча Элиаде, — весьма характерно противопоставление между территорией обитания и неизвестным, неопределенным пространством, которое их окружает. Первое — это «Мир» (точнее, «наш мир»), Космос. Все остальное — это уже не Космос, а что-то вроде «иного мира», это чужое и хаотическое пространство» (Элиаде М. (1)).

В свадебном пространстве нет географической определенности. Оно простирается «на все четыре стороны», видится «с угора», «из восточного окошечка». Центром его является Дом, вокруг которого сосредоточен весь мир.

Иерархия Космоса, в которой в реликтовой форме сохранились мифологические представления (архетип мирового древа), пересекающиеся с христианской концепцией мироустройства, перенесена в кокшеньгской свадьбе на бытовое и обрядовое пространство, создавая сложный образ мира.

Обрядовое пространство включает несколько микролокусов, симметрично повторяющихся в восходящем порядке, маркирующих сакральные центры. И видимое и воображаемое пространство сливаются в обобщенный религиозно-этический образ «прекрасного Рая, зеленого Сада», отражающий народное представление о целостной модели мира (Космосе), в центре которого находится род невесты, связанный узами кровного «свойства», а также духовного родства с трансцендентной сферой — Богом, Богородицей, выполняющими защитные, охранительные функции.

В пространственных представлениях кокшаров, нашедших отражение в свадебном обряде, проявляются и более поздние влияния — периферийные пространственные локусы, осмысляемые как земное сакрализованное пространство — «Соловки», «Киев», «столицный город» «Петенбурх». Сакрализация столичного пространства связана с представлениями о божественном предназначении Царя и, следовательно, сакрализацией всего царского рода.

Иерархически упорядоченное пространство рода невесты имеет три центра: трансцендентный с небесными покровителями, с которыми невеста связана духовным родством (Бог, «Пресвятая Троица, Божья мать Богородица»); сакральный земной центр — «столицный город» «Петенбурх», где живут «Царь благоверный», «Царица благоверная», «Царевы деточки».

Третий центр — Дом невесты, «свой» род, «племя», «артиль», все близкие невесте люди «с-по роду да с-по племени».

В свадебном обряде Кокшеньги сакральная мифологическая модель наполняется профанным содержанием. В то же время в игровом контексте бытовой, профанный мир уподобляется сакральному. Пространство рода невесты дифференцируется по ролевым признакам в организации жизни человека. Особенно выделяются три сакральных центра, отражающие представления о вертикальной модели мира: красный угол, «сутки», стол с караваем, печь, центр избы совмещают профанные (бытовые) и сакральные уровни, соотносятся с внешним пространством — с Церковью, с трансцендентным миром, с «погостом-буевом», с миром предков, с деревней с ее «угорочками», «широкими улочками». Это мир видимый, «свой», за пределами которого, на периферии, располагается весь остальной мир, зеркально повторяющий малый мир, окружающий невесту. Центром этого далекого, но тоже «своего» мира (Дома) является «столицный город» «Петенбурх», где живут «царь благоверный», «царица благоверная», «царевы деточки», включаемые невестой в «свой» род, а также святые места — Соловки, Киев.

М. Элиаде отмечает, что земной профанный мир уподобляется сакральному как в целом, так и на уровне общества и отдельного человека (Элиаде М. (2)). Со всеми «мирами» невеста связана через посредников. С трансцендентным миром — через «духовново батюшка» и «божатку» — «крестову матушку», а через них — с Божьей Матерью Богородицей, которую зовет «с собой во товарищи» на «чужу дальну-ту сторону». Защитники, помощники ее в «малом» Доме — «корминец батюшко» и «родима матушка», в «большом» мире — «Царь благоверный», «Царица благоверная».

С горизонтальной структурой мира в кокшеньгской свадьбе соотносятся мифологические представления о четырех сторонах света. Невеста «хрястаетсе» на четыре стороны, приглашая на свадьбу родственников, «пускает» «зычен голос» на четыре стороны.

Оппозиция «восток / запад» заменена оппозицией «восток / сивер».

С восточной стороной связано представление о благополучии, святости. С восточной стороны невеста ждет доброй весточки, скрыться от жениха хочет «во восточной сторонушке», дивью красоту «отпускает» «в восточну-ту сторону». «Сиверная сторонушка» — нежилая, «холодная да голодная». Несмотря на замену второй половины формулы («север» вместо «запад») смысловая символика сохранилась. Восток — сакральное, благополучное, жилое пространство; «сиверная сторонушка» — неблагополучное, бедное, нежилое.

Восток и север в кокшеньгской свадьбе эквиваленты «этого» и «того света», мира невесты и мира жениха.

На уровне бытовых и обрядовых модификаций формируется двоичная система противопоставлений, которая в ритуальном конфликте двух родов (невесты и жениха) выполняет идеологическую функцию и в которой сопоставление «своего» и «чужого» соотносится с цепочкой семантических оппозиций: благоприятное / неблагоприятное, благополучие / неблагополучие, порядок / беспорядок, мир / антимир, рай / [ад], счастье / горе, космос / хаос. Парные противопоставления двух пространств конкретизируются бытовыми, реальными описаниями и подробностями. Концепция пространства, закрепившая комплекс бинарных оппозиций, повторяется на сюжетно-композиционном, персонажном, стилистическом уровнях.

В свадебном обряде Кокшеньги противопоставлены пространство рода невесты, в котором царит порядок («У нас, на нашей-то стороне / Красиво да хорошо...»), и пространство рода жениха («чужая дальняя сторона», «сиверная сторонушка», «холодная да холодная»). Эмоциональная характеристика пространства конкретизируется бытовыми реальными картинами.

Пространство рода невесты маркируется как христианская православная земля, которой покровительствует «Пресвятая Троица, Божья Мать-Богородица», где есть «церква соборная» с «золотыми кубичками», «святыми крестичками», «два погоста буева», «годовы чесны праз(д)нички». В соответствии с «правильно» организованным сакральным пространством, имеющим прямое отношение к трансцендентной сфере, «правильно» организовано и земное пространство, в котором всё гармонично и упорядочено: есть «гульбища-игрыща», «качульки круглые», «широкие улочки», «крутые угорышки», «луговья с пригородками», «поля с припольками», где «растут хлебы белые. Хоть засием торицею, вырастает пшеницею». Артефакты в контексте обряда обретают дополнительную функцию, символизируя порядок, благополучие, мир, Космос.

В мире невесты люди и пространство гармонично соотнесены (космогонизированы). Это «свой» род-племя, «артиль», «стадо», весь свадебный род, включающий людей, связанных не только родственными узами, это вся деревня, соседская община. Невеста перечисляет свой род в определенной иерархической последовательности. «Родня сердечная» — «корминец батюшко», «корминица матушка», «родные семейнички» — «братьица да и сестрицы»; «крестные родители», «крестовые деточки»; «дедюшки и все тетушки», «двоюродные братьица»; «куманьки да и кумушки»; «своё собраньице» — «столбовые подруженьки», «молодцы удалые»; «соседи главные», «спорядовы соседушки», «сторона» — все близкие невесте люди «с-по роду да с-по племени».

Стилистические средства выразительности (эпитеты, уменьшительно-ласкательные суффиксы) дают эмоционально-оценочную характеристику «рода-племени» невесты и жениха.

Представления кокшаров о пространстве совмещают в себе как диахронические (мифологизированная модель мира), так и синхронные (современные информаторам) представления и выходят в этическую сферу, связывая представления о «мире», «порядке» (Космосе) с трудовой деятельностью человека. Едемский отмечает, что главными критериями, которыми руководствуются при выборе невесты, это дородство, работоспособность, хозяйственность, достаток, родовитость. Кокшеньгская невеста — труженица «замена верная» в любой работе: «Да наскрозь весны-то красные / Я орала, боронила / Да угороды городила», была «за козака-то работника <...>, за козачиху-работницу <...>».

Христианскому миру невесты, который воспринимается как идеальный («рай, зеленый сад»), противопоставлено как отрицающее, безбожное, антипространство, «минус-пространство», «минус-мир» (Топоров В. Н.), пространство рода жениха, в котором нет христианских ценностей: «Нет повоста-то буева (кладбища. — М. В.), / Нет приходу-ту главново, / Нет годовых чесных праз(д)ничков». Люди рода жениха «елям Богу молятся / Да соснам все поклоняются, / У них образа-те осиновы / Да свичи-те лозиновы».

Люди из рода жениха — чужие, недобрые: «Как на злой-то злодийнице, / На злой тотарке-то съиднице», «соседи табачники», «соседки собачливы». Это чужого племени люди — «тотары-съидники, людоеды-разбойники». И сам жених, в отличие от трудолюбивой невесты, — «беспечальная головушка», «ходит-то по вольным-то домам» (распутник. — М. В.), ходит «по трахтирам-то-кабакам, пьет вино-то зелёное», «носит белы-те рученьки / Да выше буйные головы» (дерется. — М В.).

Дом жениха «стоит как стрильница» (т. е. весь в дырах. — М. В.), «Косарем стены рублены, / Долотом двери долблены, / Серпом стены строганы». Хозяйство жениха, как и весь быт его «рода-племени», запущено, необустроено: «Там поля каменистые / Да луговья коченистые, / Угороды паловые (т. е. из обгорелых (опаленных) стволов, которые остаются на выжженных новинах (лесных участках, вырубленных для распашки под посев) — примечание М. Б. Едемского) / Засевают пшеницею, / Вырастает торицею (т. е. сорняками. — М. В.)». Семья жениха нищая: «По подоконью хожено / Да Христа ради-то прошено, / Да по копейке собирано».

Пространство рода жениха совмещает все признаки антимира, который кокшары представляют не как абстракцию. Хаос — это бесхозяйственность. Мифологическая схема (Хаос — Космос) наполняется реальным бытовым (профанным) содержанием, понятным и узнаваемым. Понятия «антимир — хаос», «мир — космос» заменяются повседневными представлениями о системе хозяйства, бытовом укладе, жилище, людях, системе жизненных ценностей.

Обряды приобщения завершают «ритуальное сражение между двумя противостоящими группами». В ходе свадебного обряда бинарные оппозиции нейтрализуются, возникает новое родовое пространство, новый упорядоченный мир, новый Космос.

Литература

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М, 1984.

Иванов В. В., Топоров В. И. Исследования в области славянских древностей. — М., 1974. — С. 259-305.

Неклюдов С. Ю. Статистические и динамические начала в пространственно-временной организации повествовательного фольклора // Типологические исследования по фольклору. — Л., 1975.

Страхов А. Б. О пространственном аспекте славянской концепции небытия // Этнолингвистика текста. — М., 1988.

Топоров В. Н. Пространство // Мифы народов мира. — М., 1980. — Т. 2. — С. 340.

Элиаде М. Священное и мирское. — М., 1994. — (1) С. 27, (2) 14.